Трилогия о «человеке невероятном» продуманно выстроена с расчетом на смягченное, щадящее восприятие. Каждая часть ее, являясь сама по себе отдельным, законченным произведением, дополняет собой остальные и является как бы кодовым ключом к ним.

Зритель проходит через первую часть «Гомо парадоксум», преподнесенную под маской научно-популярного фильма, «для удобства зрителей переведенного на русский язык с эсперанто», легко, привлекаемый интересными, часто вызывающими искренний смех кадрами и доверительным голосом диктора. Насыщенный символическими образами, трогающими самые глубинные и темные слои подсознания бережными, невесомыми пальцами доктора, исследующего пациента, сочный анимационный язык монтажного ряда словно незаметно запускает в мозг зрителя диверсанта. Ознакомившись с повествованием о противоречивой и абсурдной голой обезьяне, начинающей воспроизведение себе подобных далеко до половой зрелости и потому биологически обреченной на вымирание, зритель попадает в ловушку, кропотливо расставленную режиссером-исследователем, и вовлекается во вторую часть трилогии, уже более болезненную и сложную. Здесь, как под скальпелем, вскрывается сам воспаленный мозг голой обезьяны. До какого-то момента бред и суета героев еще забавляют зрителя, но затем происходит перелом. Невольно примеряя уже собранную часть общей мозаики на себя, в какой-то момент находишь невероятную близость и соответствие ее с неизведанной мозаикой собственного подсознания. Появляется тревога, протест, неприятие, что-то начинает причинять боль, заставляя глядеть в экран, как в зеркало, отражающее наш человеческий мир, парадоксальный, загадочный и больной по своей сути. Оттого, что эти чувства пока не осознанны, тревога и дискомфорт растут.

Поражает чистота работы над фильмами, их собранность, концентрированность и достоинство. Ничего лишнего, все идеально доработано, продумано. Это какая-то высшая субстанция, концентрат крайней степени очистки.

К «Гомо Парадоксум-3» зритель приходит уже подготовленным. Все средства — широкоугольная оптика, монтаж, ускоренность движений, почти нереальный звук пущены на то, чтобы поддержать и развить уже возникшие ощущения. Кобрин создает чуждый реальности и в то же время болезненно близкий нам мир, используя гениально простые и доступные средства. Большая часть действий происходит в полутьме, сумраке. Яркая графичность и стилизующие приемы превращают кадры в динамизированные полотна, очень точно выверенные и продуманные по композиции.

Фильм начинается со статичного кадра из окна. Кадрстрого симметричен. За окном мы не видим ни клочка неба, ни веток деревьев. Закрытый двор, подсыхающий асфальт, глухие стены в перспективе, ряды широких стеклянных окон, как глаза холодного, бесстрастного наблюдателя. Даже вырвавшись из окна, за которым мы заперты рамами, из этого мира невозможно бежать. Перед нами стена, глухой каменный мешок, подобный тем, что каждое утро видят вместо неба из окон старожилы Петербурга, только еще более страшный из-за своей официальности, казенности. Тема безысходности, невозможности бегства или победы пронизывает фильм насквозь вибрирующей нитью, наводя на мысль о поразительном сходстве творчества двух таких разных художников, как Кобрин и Шванкмайер. Глухие стены, коридоры, лестницы, закрывающиеся перед зрителем двери; странный, чуждый, почти мистический и в то же время очень близкий мир. Владимир Кобрин и Ян Шванкмайер плетут ткань своих миров, играя символами и временем. Простое куриное яйцо, лежащее на глазке кинокамеры в «Гомо Парадоксум-3», содержит в себе все — и в то же время ничего. Если вскрыть его скорлупу, как вскрывает ее желающий позавтракать герой в фильме «Фауст» Шванкмайера, повторится та же история — завтрак не состоится, скорлупа окажется пустой. Она содержит в себе не питательные желток и белок, а целую неосязаемую вселенную, жизнь, силу рождения, готовую вырваться наружу. В фильме Кобрина скорлупа остается неповрежденной. Осторожные руки в грубых кожаных перчатках переворачивают и переносят яйцо медленными безошибочными движениями. Ошибиться нельзя, таковы правила игры, установленные миром «Гомо Парадоксум». Вселенная остается в яйце; ее используют, клонируют, насилуют пугающим проектором—шарманкой со свисающей пулеметной лентой и сканируют в трубке непонятного аппарата с монитором. Вероятно, если бы братья Куэй родились в России, одним из их лучших фильмов стал бы не «Кабинет Яна Шванкмайера», а «Кабинет Владимира Кобрина».

Плавная панорама вправо от окна переносит нас в темное просторное помещение с люмисцентными лампами на потолке. Туда-сюда с невероятной скоростью проскакивают объекты, в которых можно лишь предположить человеческие фигуры. Скорее, они напоминают какие-то неуловимые симулякры из компьютерной игры.

Панорама медленна, нетороплива, и в то же время пространство населено сумасшедшей по скорости, суетливой муравьиной жизнью. Игра со скоростью съемки позволяет режиссеру создавать острые образы персонажей, символизирующие, имитирующие людей. Движения персонажей Кобрина нервозны, прерывисты, как бы «реанимированы». В них практически нет статики. Такая естественная функция человеческого организма, как дыхание, на экране превращается во что-то невероятное. Шея и диафрагма актера начинают быстро и мелко вздрагивать, пульсировать, напоминая горло фантастической лягушки, при просмотре на большом экране вызывая почти отвращение. Это уже не человек, а персонаж, частица странного мира фильма, лишь отдаленно напоминающего реальность. Такой изобразительный прием очень эффектен, одновременно он позволяет режиссеру поставить фильм так, чтобы избежать идентификации зрителя и персонажа, «защитить» зрителя; благодаря ему экспериментальные фильмы Кобрина может смотреть отвлеченно, со стороны, даже неспециалист.

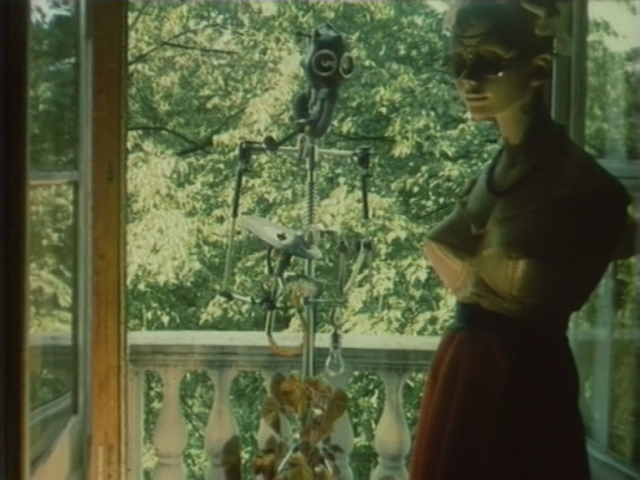

Персонажами, равноценными по значимости «реанимированным» актерам, здесь становятся предметы. Кинокамеры, мониторы, телевизоры, осциллограф не играют роль обыденной технической аппаратуры, они превращаются в неотъемлемые пиктограммы общей структуры, обнажая свою внутреннюю сущность, в повседневности невидимую для глаза. Их привычные прототипы остались на съемочной площадке. Вещи стали равноценными героями фильма. Они не просто отражают в кадре сигналы, подаваемые из внешней среды, а моделируют их, преобразовывают и акцентируют, руководствуясь своими внутренними позывами и в то же время подчиняясь чему-то или кому-то большему, чье присутствие постоянно чувствуется на протяжении всего произведения. Этот кто-то или что-то — сложная Система, выполняющая в этом мирке роль Бога, она беспристрастна и безэмоциональна. По своей работе она напоминает человеческое подсознание, холодное и неуправляемое, с прочно заложенными в него при зачатии и развитии индивидуума кодами, которое всегда остается в тени, на самом деле незаметно и властно управляя нашим сознанием. Так человек творит свой мирок, ведом приказами подсознания. Так и герои Кобрина действуют в своем мире, незаметно управляемые Системой. Система ставит свои жесткие правила и заставляет играть в безжалостную игру мира Гомо Парадоксум, символизированную в фильме игрой в тетрис с ее уровнями сложности. Те же руки в грубых перчатках, что переворачивали и перемещали яйцо, не принадлежащие ни одному из открыто показанных героев фильма, при помощи клавиатуры запускают на монитор бегущие вверх ряды кубиков и цифр — коды Игры. Создается такое впечатление, что все кабели и провода аппаратуры в фильме ведут не к электрической сети, а подключены прямо к Системе. Система оказывается оснащенной множеством, сетью вездесущих глаз. Все эти глаза—экраны отражают происходящее как черные зеркальные очки, но та коррекция, которой они подвергают отражение, выдает в них одушевленных существ. Существа за зеркальными очками холодны и не лишены тонкого сарказма.

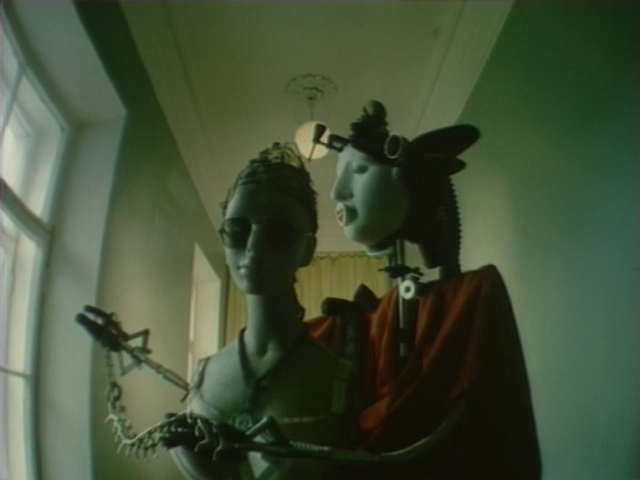

За похожими темными очками прячет свою сущность один из наиболее активных персонажей Игры, некая милитаризированная личность с портупеей и в фуражке с кокардой. Часто она показана темным силуэтом, либо нарочито отступает в темноту, принимая еще большую загадочность. Значимость этого Темного человека заявлена с самого начала.

Он ведет себя уверенно, даже игриво, принимает позерские позы, как будто специально для фотографа или художника, который пишет с него парадный портрет. Темный человек играет роль хозяина или надзирателя. В его руках власть, и в то же время он только винтик механизма Системы. Персонаж приземлен, имеет явную животную окраску, подчеркнутую сексуальной оживленностью, хорошо обыгранной в его общении с Дамой.

Образ женщины введен в фильм не случайно. Внешние признаки ее пола не стушеваны, а, напротив, настойчиво заострены. Позы, жесты, детали ее лица и аксессуаров, по-лягушачьи часто вздымающаяся грудь. Наконец, в одном из симметричных кадров станок поднимает развешанную, как для просушки, мужскую и женскую одежду. Дама — явный партнер Темного человека. Она делит с ним его власть; за столом, напоминающим алтарь, принимает из одного с ним бокала белую жидкость. Их почти комичный танец, отражаемый стоящим здесь же, в комнате, на переднем плане глазом-монитором, приобретает особую, зловещую окраску. У этой волчицы одна кормушка с волком. Ее поведение и жесты – поведение и жесты продажной женщины, и это полностью соответствует ее внутреннему миру. Она спокойна, уверенна и лишена каких-либо тонких переживаний, свойственных человеку. С ее помощью нам раскрывается еще одно свойство мониторов, заостряющее внимание зрителя на экранах именно как на живых зеркалах.

В кадре женское лицо. Лицо мимизирует, моргает, пудрится. Камера начинает отъезжать, и мы обнаруживаем, что женское лицо демонстрируется на экране монитора, стоящего на боку, вписываясь в его вертикаль, как в зеркало. Дама сидит за столиком, на котором стоят косметика, туалетная вода и сам монитор в неестественном положении. Женщина красится, глядя на своего зеркального двойника в экране, точно повторяющего ее движения. Здесь возникает двойственность смысла, настойчивые намеки на которую встречаются на протяжении всего произведения. Зеркальное соответствие двойника и Дамы внезапно прерывается; изображение на экране монитора останавливается и напряженно подергивается из стороны в сторону. Дама же спокойно заканчивает макияж. По логике вещей изображение двойника первично, так как в нашем реальном мире оно заранее записано и оцифровано; следовательно, оно руководит персонажем и заставляет его имитировать свои движения, то есть диктует модель поведения. Но в тот момент, когда изображение двойника останавливается, смысл происходящего переворачивается — вместо того, чтобы замереть, Дама продолжает свои действия. Оказывается, они самостоятельны.

Такая двойственность — зависимость от диктовки Системы и в то же время явная самостоятельность — присутствует и в кадрах, использующих цикличные движения персонажей, напоминающие механические движения машины. Дама, расположившаяся в вольготной позе, читает книгу, механически сгибая и разгибая руку, подвешенную к ручке аппарата. Лежащего на диване Темного человека заставляет отжиматься машина. Персонажи подчиняются диктовке, но в то же время оказываются независимы от нее — в тот момент, который он выбирает сам, герой волен отстегнуть аппарат и удалиться.

Интересен сам образ Дамы. Он напоминает образы переигрывающе страстных театральных актрис, снимавшихся в фильмах зари кинематографа. Сходство усиливает игра со скоростью в «Гомо Парадоксум». Такой образ угадан очень точно, так как Дама играет еще и роль символической матери. Детище ее и Темного человека выглядит очень странно. Усатый мужчина в шортиках, белой рубашонке с короткими рукавами и в пионерском галстуке то отбивает дробь на жестяном барабане, то трубит в горн, то по-звериному ползает на четвереньках и подглядывает за Дамой и Темным человеком, прячась за вешалкой.

Не отказываясь от повествовательности, режиссер не диктует зрителю какую—либо определенную точку зрения восприятия, а предоставляет свободу выбора. Двойственность, неопределенность, по достоинству оцененная сюрреалистами, приводит к тому, что зритель сам выбирает «уровень сложности» Игры, предлагаемой Гомо Парадоксум. Восприятие фильма происходит на том уровне, который выбирает для себя сам зритель. В этом мире есть видимая оболочка, привычная символика, в которую облачено происходящее. По своему значению она напоминает язык некоторых фильмов Прийта Пярна, но отличается от него тем, что скрывает за собой не «социологическую чернуху», а четкую Систему Игры и подсознания. Этим фильм решительно вырывается из ряда политизированных и социальных произведений, его задача выше и чище, однако, с другой стороны, отдельными зрителями он легко может быть воспринят как пародия на тоталитаризм Советского Союза. Режиссер предоставляет для этого богатую почву: пионерские горны, барабан, огромные станки, суетливость из-заскорости почти неразличимых для глаза рабочих, пара Помощников, напоминающих Помощников господина Землемера из «Замка» Кафки, но одетых в телогрейки и шапки—ушанки. Часто появляющийся в фильме горн возведен в ранг почти фрейдовского фетиша. Он лежит, как на алтаре, возле чемодана, в который Помощники, словно священнодействуя, бережно укладывают снятую с Дамы телогрейку. Горн же лежит на высоком подиуме в просторном зале со стеклянной крышей, освещаемый низко опущенной железной лампой. Горн положен прямо перед нами на столе, за которым сидит Темный человек с белой жидкостью в бокале и со сложенной газетой на тарелке. Горн висит на штативе, к которому прикреплена надутая медицинская перчатка, и ее жадно сосет, словно вымя, подползший, как животное, на четвереньках, усатый Пионер. В горн дуют и приставляют его раструбом к голове. Хуже того: самое страшное, что этого же самого предмета касается губами самый обыкновенный ребенок на экране телевизора, демонстрируемого нам в кадре.

«Говорильная машина» — жутковатое сооружение, напоминающее шарманку, с экранчиком и пятиконечной звездочкой на корпусе. Мы не видим лица человека, крутящего его ручку, кадр режет его по шее, обезглавливая, обезличивая, а с экранчика шарманки в нас плюет беззвучными словами усатый рот Пионера, сынка Темного человека и Дамы. Вскоре мы убеждаемся в том, что этот носитель идей и сам слеп, хотя имеет голову — глаза его всегда закрыты, в камеру глядят мертвые зрачки, нарисованные на его веках. Также слеп, но совсем по-другому, по-своему, еще один персонаж Парадоксум. Это почти бесформенное, но все-таки человекоподобное существо, кукла из комканой белой бумаги.

У нее есть голова, но вообще нет лица. Бумажный человек неуклюж, он переваливается с ноги на ногу, передвигается, слепо тычась, напоминая беспомощного новорожденного щенка. Он либо действительно недавно появился в этом мире, либо был насильственно приведен в такое состояние, непривычное для него. Если кому-то и начинаешь сопереживать здесь, то это ему. За видимой оболочкой чувствуется живое человеческое существо, ослепленное бумагой.

Главный герой фильма все это время присутствует в мире Парадоксум, но до определенного момента не вступает в Игру, оставаясь за кадром. Тем не менее, мониторы замечают его и демонстрируют его лицо на дрожащем стоп кадре. Между этим героем и Бумажным человеком явно существует какая-то связь. Есть ощущение того, что на самом деле это одна и та же личность, которую мы можем наблюдать одновременно в разные временные отрезки.

Валы крутятся, станки печатают тонны газет, глаз-монитор отражает фрагменты шрифтов. Тексты, тексты, фотографии, слайды. На лысую голову человека с наушниками вместо электродов на висках проецируются через ту же шарманку, но уже с пулеметной лентой, фотослайды. Можно проецировать картинки на белое яйцо, можно на лысину, а можно на белую бумагу. Материал, из которого состоит оболочка Бумажного человека, так податлив, светел и невинен, что позволяет проецировать, давить и ослеплять сколько угодно. И этим пользуются. Бумажный человек здесь явно пленник, удобный материал для размножения и клонирования. Его спускают и переносят на кране, поднимают и опускают; его приносят Помощники и кладут в станок, где на шею ему, как гильольтина, опускается стальная планка. Он не сопротивляется, не вырывается, не кричит — ему нечем кричать. Он слаб, беспомощен и неповоротлив. Единственный признак протеста, который он проявляет — это робкая попытка сбежать. Но, увы, отсюда вообще невозможно бежать, тем более ему. Вот уже Помощники ведут его по огромному цеху издалека, на камеру; светлый Бумажный человек похож на большую марионетку, а Помощники, одетые в темное — на зловещих кукловодов. Движения этой троицы подозрительно неуклюжи. Когда они подходят ближе, становится ясно, что догадка была верной — Помощники передвигают конечности Бумажного человека, привязав их ремнями к своим рукам и ногам. Его выводят из темного коридора на свет, будто бы на расстрел, и запирают за собой дверь.

И тогда в Игру впервые действительно вступает главный герой. Он запускает колесо станка; но колесо крутится против часовой стрелки, в обратную естественному ходу времени сторону. Ничего нельзя изменить, ничего нельзя поправить. Даже пар не валит из окна, как предполагает природа и время, а наоборот, втягивается в него. Яйцо лежит на тарелке в комнате, где танцуют Дама и Темный человек, а не на своем алтарчике — киноаппарате. Выиграть невозможно. «Игра окончена» — объявляет Система через экран монитора.

Бумажный человек спускается по металлической лестнице. К какому временному отрезку относится происходящее, определить уже невозможно, да и незачем. Теперь это абсолютная нелинейность времени. Спуск Бумажного человека, его движение вниз не может быть освобождением. Помощники быстро находят его, вводят по коридору в комнату, сажают в кресло, выходят и запирают дверь.

Глаз-монитор показывает левый и правый профили человеческой головы. Система в голове, в подсознании. Бумажный человек сидит в кресле за запертой дверью, и в то же время Помощники ведут его по цеху, где лежат большие бумажные рулоны. На мониторе быстро бегут вверх столбики кодов. Бумажного человека поднимают и проносят на крюке — и в то же время он наклоняется над газетой с печатного станка. Лицо главного героя на стоп — кадре по-прежнему показывает экран монитора. Вступил ли он в Игру еще до начала фильма или Игра еще не началась, неизвестно. Время смешалось. Игра идет и в то же время окончена. Темный человек проходит и поднимается вверх по лестницам, выше и выше, над остальными — и тут же по-прежнему кружится с Дамой в танце.

Однако действие продолжается. За Бумажным человеком приходят в ту самую комнату, где его заперли. Помощник заводит его в цех, наклоняет над станком и прикручивает за шею хомутом. Но время разрушено, и на глазке киноаппарата вновь появляется яйцо. Бумажный человек сидит на ящике, словно со связанными за спиной руками. Встает, подходит и тянется к камере руками, как ребенок. Желает он что-то изменить или же просто любопытен, неизвестно, но он не закрывает объектив. В этом простом движение весь он, живой человек, а не бумага.

Так он, уже закрепленный в станке, на фоне манипуляций Темного человека, Дамы и Пионера ходит, двигается, множится на конвейере, поднимается из кучи бумаги и опять уходит для того, чтобы снова появиться. Его снова спускают на крюке, и Бумажный человек отцепляется уже самостоятельно. Однако это вовсе не означает, что он освободился. Ведь одновременно он и заперт в комнате, и закреплен в станке; и в это же время происходит казнь главного героя, с которым он составляет единое целое. Усатый Пионер беззвучно отбивает бешеную механическую дробь на жестяном барабане, стоя на самом верху в цехе. Главный герой стоит в рабочей кепке, мрачно опустив голову вниз. На его плечах лежат руки Помощников. Помощники уводят его, а в следующем кадре везут героя, сидящего на тележке. Остановив тележку, они удаляются.

Здесь происходит нечто очень важное. Главный герой поднимается с тележки и уходит назад, в том направлении, откуда его привезли. Он, как и остальные персонажи, подчиняется Системе и в то же время независим от нее. Герой был волен встать и уйти, не позволив с собой ничего сделать. Он ушел — и, одновременно, остался, потому что тут же герой показан по-прежнему сидящим на тележке. Помощники заворачивают его в большой бумажный лист. Так повествование лишается конца и начала. Герой меняет свою внешнюю форму, превращаясь в Бумажного человека; такое трансформирование в анимации часто символизирует смерть, промежуточную стадию между перевоплощениями (такими примерами богата, скажем, пластилиновая анимация). Но, с другой стороны, герой «Гомо Парадоксум» в ходе Игры постоянно находится в обоих своих состояниях, одновременно являясь живым и мертвым, игроком и побежденным — следовательно, он никогда не сможет ни умереть, ни остаться в живых, ни выиграть, ни проиграть. У Игры нет ни начала, ни конца. Только финал фильма дает нам ключ к разгадке происходящего — одновременно отказываясь от казни и подчиняясь ей, герой всегда остается и живым, и Бумажным человеком. Концовка фильма гармонично монтируется с началом. Это бесконечная, безнадежная цикличная Игра подсознания «голой обезьяны».

Игра истинных и ложных идеалов. Игра жизни и смерти. «Гомо Парадоксум-3» — уникальный пример мастерской работы с пространством и временем при создании кинематографического мирка. Фильм вполне может служить красноречивой иллюстрацией к словам самого его создателя: «Искусство ставит своей целью выявление знаков добра и зла; а уже научиться различать добро и зло можно везде — на улице, в церкви, у бабушек, где угодно». Действительно, фильм не «учит» зрителя этому и тем более не «поучает». Но он представляет нам настолько ясные, четкие знаки и символы, что на них откликаются и реагируют все частички нашего внутреннего мира. Он может вызывать негодование, неприятие, или же, в конечном счете, очищение через свою болезненность, но он никогда и никого не оставляет действительно спокойным, равнодушным. Почему? Ответ очень простой. Ведь первое и ближайшее место, где человек учится различать добро и зло, это его собственная душа.

Светлана Манасевич «Гомо Парадоксум» // Владимир Кобрин / Сост. А. Герасимов, М. Камионский, А. Романенко — Нижний Новгород: МПК-сервис, 2005. — 512 с. — ISBN 5-902914-01-9.