Длинные, уходящие в глубь кадра театральные кулисы. Любовь Орлова пробегает между ними, роняя широкополую шляпу. Продуманное сочетание четкой плоскостной вертикали с глубинным построением кадра рождает ощущение необычайной пространственной полноты. Мягкая чернота кулис, оттеняемая струящейся между ними полосой света и изысканно подчеркнутая темным пятном шляпы на полу, дополняет изобразительное совершенство.

Когда мы говорим о предтечах «живописного стиля» в кинематографе, имя Григория Васильевича Александрова вряд ли приходит кому-либо в голову. А между тем сколько бы раз мы ни смотрели фильм «Весна», нас поражает ощущение редкостной, классически бесспорной композиционной красоты каждого кадра. В этой картине соединились своеобразное изящество режиссуры Г. Александрова, творчески освоившего голливудские эталоны прекрасного, и барочная фантазия, безошибочное чувство стиля выдающегося оператора Юрия Екельчика, создавшего роскошные композиции «Весны», одновременно и новаторские, и, как ни парадоксально, законченно академические. Достаточно вспомнить кадры прохода главных героев по киностудии. С помощью тюлевых занавесей, а иногда и арок Ю. Екельчик создает многослойное, глубокое пространство, завораживающее какой-то тайной...

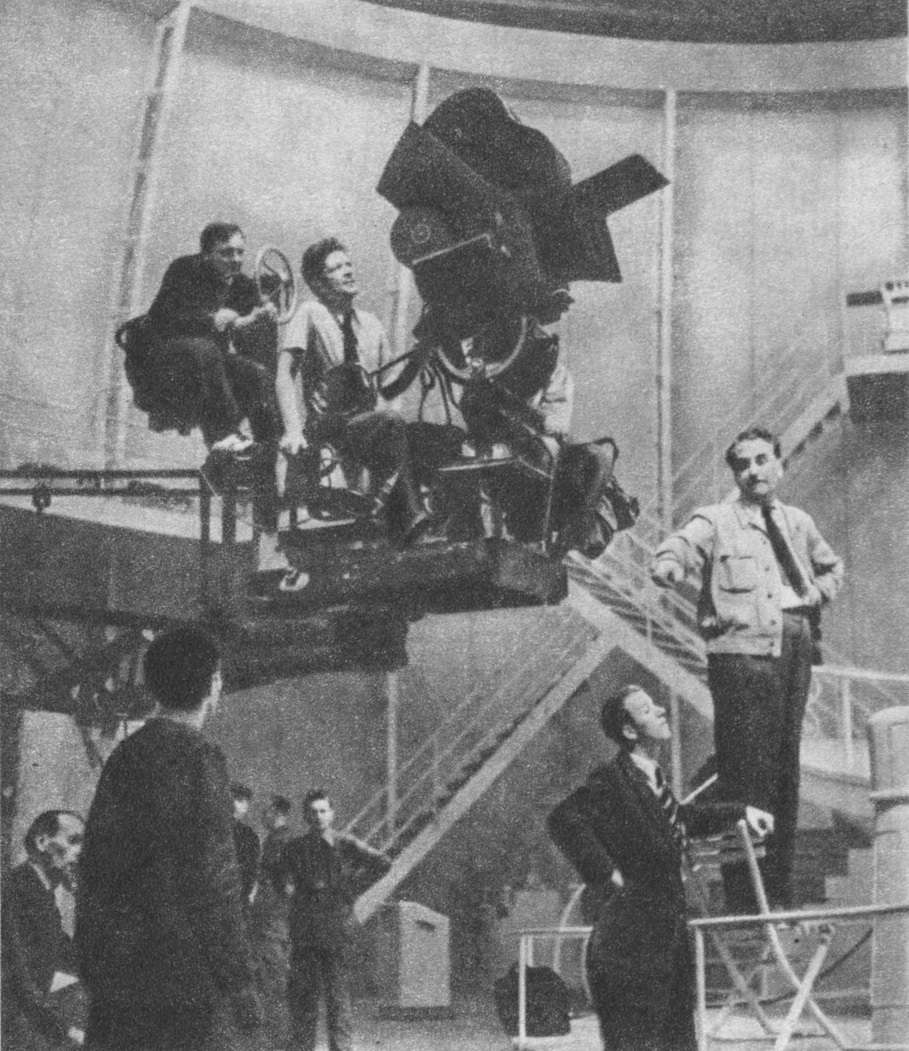

Сложное, подчас причудливое изобразительное решение имеет каждый, даже малозначащий момент действия — такова, например, сцена разговора героини фильма Никитиной (Л. Орлова) с Бубенцовым (Р. Плятт), фамилия которого свидетельствует о его качествах пустозвона и лоботряса. В этом изящно выстроенном кадре мы видим крупно, на первом плане непременный атрибут кинопроизводства — съемочный аппарат, на втором — Никитину и Бубенцова, на третьем — проходящих мимо них статистов и, наконец, на самом дальнем, четвертом плане — репетирующую танцовщицу; очертания ее фигуры смутной тенью мелькают сквозь медленно спускаемый откуда-то сверху тюль...

Из павильона в павильон режиссер (роль которого исполняет Николай Черкасов) ведет Никитину, завороженную россыпями мерцающих бликов, вспышками юпитеров, колыханием бесчисленных воздушных тканей, кажется, совсем вытеснивших естественную атмосферу и способных пропускать людей сквозь себя, как сквозь пустоту... По контрасту с этой сказочной обстановкой гомерический хохот вызывают у современной аудитории нелепые сцены из создаваемых на «фабрике грез» биографических фильмов.

Сцены в театре оперетты, где выступает другая героиня фильма, актриса Шатрова (ее роль так же, как роль Никитиной, исполняет Любовь Орлова), дают много примеров виртуозного владения движущейся камерой... Идет репетиция; камера то фиксирует кружащиеся юбки и ножки балерин с самой поверхности сцены, то вдруг резко взмывает вверх, открывая перед нами всю панораму танца, отраженную вдобавок зеркальным сверкающим полом... Оператор смело вводит в кадр, снятый из-под потолка, железный кронштейн, зрительно наискось перерезающий площадь сцены с рассыпавшимися по ней бегущими фигурками в белоснежных балетных пачках.

Редкая, виртуозная свобода камеры находит отклик в некоторых режиссерских «вольностях», довольно непривычных для фильма 40-х годов. Вот лицо Любови Орловой на глазах «превращается» в мохнатую звериную маску — из киностудии мы переносимся на театральные подмостки... А вот макет храма Василия Блаженного, который с усилием тащат по студийным коридорам подсобные рабочие, мягко, «наплывом» сменяется натурными кадрами московских улиц. Эта игра межкадровых стыков пусть отдаленно, но все же напоминает о мощной монтажной выразительности кино 20-х.

Бедность художественных средств выражения (не лаконизм, а именно крайняя, удручающая бедность) в подавляющем большинстве советских фильмов конца 40-х — начала 50-х годов была напрямую связана с примитивизацией их содержания. Ни для кого не новость, что среди отечественных фильмов, заслуживающих того, чтобы мы отмечали их юбилей, найдется очень мало картин «среднего возраста», — то есть сорокалетних. Их будет меньше, чем тех, которым 50, 60 или же 30, 20... Какое именно количество погибших или даже не начавшихся творческих судеб, сколько десятков (сотен?) нереализованных замыслов вобрал в себя зияющий провал в истории советского кино, скромненько именуемый «периодом малокартинья»? Безжалостная арифметика...

Дело ведь не только в том, что фильмов создавалось мало. Но какое же мертвое поле должна была образовывать вокруг себя каждая киносага — результат усилий четвертой части киномощностей страны — пафосно, красочно, во всей метражной полноте отображающая современность как борьбу хороших средств производства с еще более лучшими, к примеру, отбойных молотков и угольных комбайнов («Донецкие шахтеры» Леонида Лукова)! Едва ли это не единственный вид современного конфликта, имевший тогда доступ на экран. У всех произведений этого периода есть общая черта — метафизическая трактовка времени. Фильмы несут на себе печать какой-то неподвижности, застылости, и это происходит оттого, что все в них подчинено одной лишь цели — внушить уверенность в незыблемость установленного порядка вещей. Тотальность монолита, руководимого Главным, довлеет над муравьиной суетой персонажей, над малоинтересными перипетиями их частных судеб...

Столь характерная для фильмов этого периода эклектика, хаотическое смешение стилей имеет первопричиной именно потерю живой связи с прошлым, утратившим свою самостоятельную ценность. Иллюстративность в этих фильмах вытекает из стремления создать образ сегодняшнего дня как окончательного итога и апофеоза всей истории.

«Весна» — во многом также детище своего времени, действие здесь вполне условно по отношению к современности — мы не найдем в фильме ее реальных черт. Все декорации «Весны» и даже натурные кадры очищены от случайностей и некрасивостей, лишены малейшей шероховатости и в конечном счете узнаваемого реального облика. Скажем, вид лестничной площадки в доме, где живет Никитина, больше напоминает внутренность храма; необычайно просторное, нарядное помещение с устремленным вверх рядом ступеней высветлено солнечными лучами, падающими из огромного окна; ослепительно белая стена украшена, словно легким узором, ажурной тенью яблоневой ветки... Или интерьер Института Солнца, этот гигантский, увенчанный круглым куполом зал, в центре которого блистает похожий и на ракету, и на термоядерный реактор загадочный снаряд. Или квартира старого профессора, это «скромное» холостяцкое обиталище площадью немногим меньше Дворца съездов. Подобные интерьеры могли, конечно же, иметь место и в реальности — но лишь в той парадной, репрезентативной, иерархически приподнятой, которая очень мало соприкасалась с народной жизнью.

Пышность помещений, где разворачивались поставленные Л. Луковым картины труда и быта советских шахтеров, обнажает лживость этого псевдовеличественного произведения; в «Весне» же сказочно прекрасный экранный мир, и не пытаясь быть похожим на повседневность, легко убеждает в своей подлинности, поскольку это — подлинность искусства. Праздничность атмосферы этой комедии — один из обязательных законов жанра: где же, как не на празднике, может быть карнавал? А ведь только на карнавале могут быть перепутаны две женщины, не просто разные, но прямо противоположные по стилю поведения, характеру, образу мыслей, хотя у обеих — одна и та же внешность...

Сюжет, основанный на абсолютном сходстве героинь и вытекающей из такого сходства неразберихе, распространен в традиционной сценической комедии, где очень велика свобода допущений. При переносе подобного сюжета на экран градус условности неизбежно возрастает; зрителю откровенно предлагается игра, разыгрывание веселого и увлекательного действа. И в самом деле, на протяжении полутора часов мы следим за метаморфозами талантливой актрисы: Никитину мы отличаем от Шатровой не только по тому, что она иначе одета, нет, это совершенно другой психофизический тип. Походка, голос, мимика и взгляд — все иное, чем у ее двойника; кажется, их ни за что не спутаешь, а то, что остальные персонажи фильма не могут опознать, кто перед ними на самом деле, — непреложное условие игры, и в этом кажущемся противоречии — особая прелесть жанра, так же, как в непременных песнях, музыке и танцах.

В фильме актеры как бы сбрасывают маски и смотрят на своих героев со стороны, одновременно раскланиваясь перед зрителем. Мгновенно обнажается театральная, пародийно-карнавальная основа этой музыкальной ленты. А игра гениальной Фаины Раневской, заставляющей смеяться до слез, является своеобразным испытанием для любого комедийного фильма. «Весна» выдерживает эту проверку жанра.

Конечно, как во всяком традиционном зрелище, здесь нетрудно заранее угадать весь ход событий. Условный, необыкновенный мир «Весны» живет по непреложным, хорошо известным зрителю законам. Но вместе с тем изысканность изобразительного языка картины, совершенная и ненавязчивая изощренность работы оператора, художника и режиссера требуют активного зрительского восприятия.

Фильм Г. Александрова — откровенная сказка. Смеясь над строгой, чопорной Никитиной, вначале целиком поглощенной наукой, но постепенно становящейся мягче, женственнее и обретающей в конце концов свою любовь, зритель одновременно и сопереживал ей, и сам заново открывал для себя необъятный мир чувств.

«Весна» — уже само название картины в 47-м году звучало притягательно-магически, напоминая о весне победы, о возрождении к жизни, о светлой и святой надежде на выстраданное и заслуженное счастье. И не случайно фильм нашел такой горячий отклик в сердцах людей — в полуголодную действительность, куда они вновь возвращались, отрываясь от экрана, они несли с собой остро необходимое им ощущение гармонии и красоты.

Жерехова Е. «Весна», СССР (1947) // Искусство кино. 1987. № 10.