(Беседу вели и записали Ирина Шилова и Леонид Козлов — июль 1992 год)

— Начнем с 1956-го года: с того дня, когда вас пригласили на «Мосфильм» сниматься в картине по пьесе Розова «Вечно живые». Что вы чувствовали е тот момент?

— Я была очень обрадована, когда меня пригласили, и очень горда. Я была еще студенткой Вахтанговского училища — училища имени Щукина. Время было насыщенное, много интересных занятий, нагрузка огромная...

— А кто были вашими однокурсниками?

— Я поступала в училище в 1953-м году. Многие пришли из других вузов, из армии. А мы были младшие, со школьной скамьи: Лиля Алешникова, Кюнна Игнатова, Вася Лановой, Миша Туманишвили, Женя Радомысленский. Я была принята не сразу, мест не было, меня взяли вольнослушательницей и сказали: как только освободится единица, вас зачислят. Я и училась: честно, без стипендии, а когда перешла на второй курс, все было дано. Борис Евгеньевич Захава сказал: «Да, мы видим, она может быть актрисой». А я очень долго боялась выходить на сцену, боялась занятий по актерскому мастерству.

— Кто был вашим мастером?

— Мастеров было несколько: Цецилия Львовна Мансурова, Владимир Иванович Москвин, Зоя Константиновна Бажанова. В 54-м и 55-м годах у меня были удачные работы с Бажановой. Был Диккенс — «Сверчок на печи», я играла слепую девочку Берту. Это была моя первая сценическая работа, которая всем понравилась. Потом в «Живом трупе» я играла Машу, потом в «Чайке» Нину. После этого Рубен Николаевич Симонов пригласил меня к себе в гости и сказал: «Я буду с тобой это репетировать И когда я прочла этот монолог. «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые олени...» — он сказал: «В тебе есть очень много дорогого и хорошего. Но я боюсь взять тебя в театр, потому что я боюсь Юли Борисовой». Он был уже старый, а Борисова в театре уже заняла все позиции, играла все главные роли. И я долго маялась, прежде чем кое-как устроилась в театр: сначала к Охлопкову. А потом — в Театр киноактера, уже в 66-ом году.

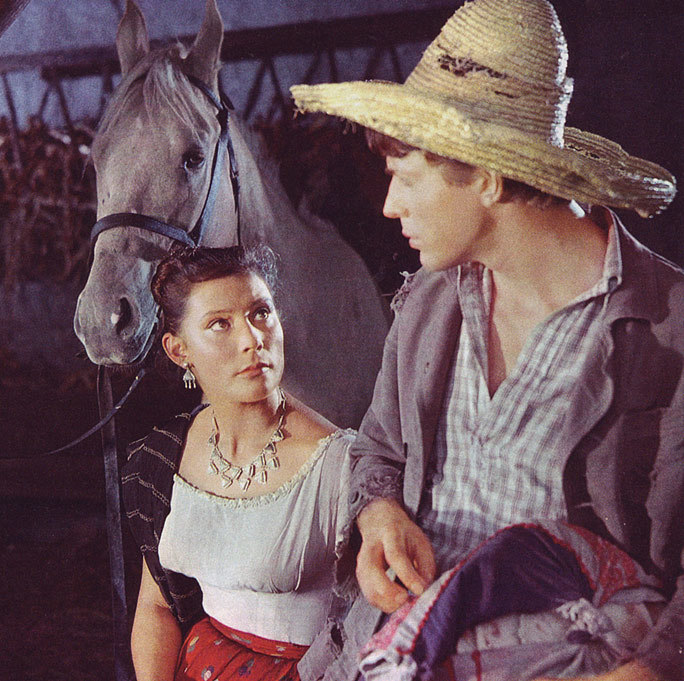

— Но это — потом, позднее. У вас уже были роли в кино, начиная с «Мексиканца»...

— Что сказать о «Мексиканце»? Работа эта для меня была неожиданной. Причем этой девушки, Марии, в рассказе у Джека Лондона нет. Мужская роль — прекрасная, и Олег Стриженов сыграл ее очень хорошо. Мне же сказали, что я должна потанцевать, попеть и проговорить текст на крупном плане. Меня всю намазали морилкой, сделали хорошую прическу, загримировалась я сама, и фотопробы получились великолепные. Снимать мы поехали в Одессу, я туда попала первый раз в жизни, все вокруг было для меня, интересно. А съемки были трудные. Каплуновский был не столько режиссер, сколько замечательный художник, декорацию он сделал очень интересную, но роли нам пришлось выстраивать самим: и Олегу, и мне. Получился хороший эпизод. Только меня очень мало на экране, минут пятнадцать-двадцать, не больше. Жалко, что голос оказался слишком высокий, — режиссеру хотелось, чтобы было меццо-сопрано. Поэтому петь мне не разрешили, только разговаривать, а пела Зара Долуханова. Вот и вся моя работа. Было это весной 55-го года, я вернулась в институт и получила много неприятностей. Студентам нельзя было сниматься, и мне сказали: «Если это повторится, мы вас отчислим». А через год была защита учебных работ, на которую вдруг нагрянули с «Мосфильма» Люция Людвиговна Охрименко и Марина Михайловна Волович. Они посмотрели мои работы (помню, что там был и «Сверчок на печи») и сказали: «Нам эта актриса очень нравится, мы хотим ее пригласить на съемки к Михаилу Константиновичу Калатозову и Сергею Павловичу Урусевскому».

И вот мне дали сценарий по пьесе «Вечно живые» Розова к тому времени я знала очень хорошо — все, что он написал, мне нравилось. Я прочла сценарий и заплакала. Я не все увидела в этом сценарии, но я увидела Веронику — чистого человека, которого нельзя ударить, нельзя обидеть, который не нужен фронту, потому что это девочка. Девочка, которую лишают невинности все подряд! Играть эту девочку, которая во время войны умирала постепенно, которую война превращала в старушку, и к тому же прожить на экране страшные четыре года, — на это нужно иметь право... Не буду говорить о теме, она всем известна. Но я сразу полюбила свою Веронику, сразу и навсегда.

— Вы ведь ходили в кино и видели, какой тип героини складывался в советском кинематографе. Вас не беспокоило, что вам будет трудно вписаться «в строй» уже общепризнанных женских типов: рядом с Извицкой, Конюховой, Ларионовой?

— Знаете, меня очень любили мама и папа. И очень много снимали. У них был целый фотоархив. Еще до войны, когда я была маленькая, папа фотографировал маму, а мама фотографировала меня. Я разглядывала эти фотографии. На них папа — интересный, очень милый, с пшеничной головой. Мама — потрясающе красивая женщина. Мои же фотографии всегда были очень «невзрачные». И это меня очень смущало. Но вот меня позвал Уруеевский, и после проб я прошла худсовет единогласно. Я самой себе удивилась: хорошее личико, большие глаза... Уже на «Мексиканце» я удивилась. Свет есть свет! И когда хорошо высвечено лицо, это всегда поражает. Так что к моменту начала съемок я была вполне спокойна.

— Тут, видимо, важно и то, что светом занимался не кто иной, как Сергей Павлович Урусевский...

— Конечно. Урусевский был прекрасным художником. Прежде чем гримировать, он десятки раз на меня посмотрел, проверил, какое лицо, какие глаза. Он и всегда так точно ставил свет, находил, как подать то или иное лицо. Поэтому я не была ни шокирована, ни испугана. Хотя, конечно же, я была тогда непрофессиональная актриса для кинематографа — как любая другая, только что пришедшая из театральной школы. И моя работа в «Мексиканце» мало что изменила.

— Расскажите о съемках «Журавлей». Как это началось? Что больше всего запомнилось в работе с Калатозовым и Урусевским?

— Репетировать мы начали очень интересно. Первой была сцена, в которой Вероника получает сообщение о гибели Бориса.

— Сцена стирки?

— Да, с нее мы начали, это мне хорошо запомнилось.

— А как работал Калатозов?

— Калатозов позволял актерам все. Он сам писал в своих статьях, что к каждой картине готовился по-особенному... На съемках «Журавлей» он не смотрел на технику, не следил за оператором, он проверял только одно: как чувствуют себя актеры, спокойно ли все для актрисы, удобно ли ей говорить, смеяться, плакать? Способна ли я появиться среди все этой техники, абсолютно ее не касаясь? И я действительно, то ли в силу своих драматических данных, то ли еще почему-то, не прикасалась к тому, что окружало меня в павильоне. Это меня не задевало, и я этим никак не интересовалась. Я смотрела в лицо и понимала все, что мне нужно. Я благодарна Михаилу Константиновичу, как режиссеру — очень. Репетировали мы много, репетиций сорок-пятьдесят у нас было: и со вторым режиссером Ивановым, и с Баталовым, который к тому времени уже был звездой экрана и хотел заниматься режиссурой... А Михаил Константинович был прежде всего заботлив. Он был большой любитель звуковой техники, и вот однажды он принес свой роскошный магнитофон «Грюндиг», принес микрофон и сказал: «Послушай, как ты говоришь». И я впервые себя внимательно послушала. Работать с Калатозовым было безумно интересно — он был настолько терпелив! Вот у меня что-то не получается, а он говорит: «Спокойно, Таня... Я гашу свет, ты садись на стул, готовься, придумывай, и когда будешь готова — скажешь, я приду». И я садилась.

— А Урусевский?

— Я его понимала с полуслова. Он говорил: «Только, пожалуйста, не сентиментальничай. Я хочу, чтобы Вероника была девочкой-героиней». — «А как вы это будете делать?» — «Я буду снимать по-своему». И он снимал по-своему. То она бежит в какой-то ярости, то она бьет Марка по лицу и кричит: «Нет, нет, нет!», то выгоняет его из квартиры.

— В театре вы работаете в замкнутом пространстве. Не было ли у вас трудностей на натурных съемках?

— Мне было трудно сниматься в конце. Было сделано девятнадцать дублей. Это сцена на вокзале — когда Вероника видит Степана, когда прижимает ромашки к груди, когда понимает, что Бориса больше нет, что жизнь кончилась. Все это очень трагично. И мне было трудно войти в свет, было на этот раз трудно почувствовать, чего хочет от меня Калатозов. Было дано три дня, чтобы я подготовилась к этому эпизоду. На съемку я пришла в полной готовности. И шестнадцать дублей я рыдала. Михаил Константинович вымотал меня абсолютно. Я была как выжатый лимон. Но он своего добился — так же, как потом добивался желаемого в «Неотправленном письме».

— А кто придумал печенье в сцене проводов?

— Калатозов.

— В фильме есть удивительный эпизод, где Вероника в ожидании почтальона считает: успеет досчитать или не успеет... Как родился этот эпизод?

— Придумала это я. Я предлагала — по Станиславскому — какое-то действие, выражающее главное состояние. Я вообще люблю искусство переживания. Я говорила: «Я попробую вам показать, как я это чувствую». Ответ был: «Вот так и будем сейчас работать». Затем репетировали. Калатозов обычно говорил: «Покажи, что у тебя есть». Я показывала. И слышала ответ: «Это годится». Я не умею работать с режиссерами, которые видят только внешность и хотят только одного — секса. Такой режиссер говорит актрисе: «покажите грудь, сделайте улыбку...». Если это ложится на роль, на психологию, — то да. Вот я играла в «Анне Карениной». Там — сцена «грехопадения». Я очень боялась... Ничего подобного не было в работе с Калатозовым и Урусевским. И потом, это были такие люди, которые не ругали, не «оштрафовывали» в метраже. А Александр Григорьевич Зархи — узурпатор. Мне с ним так трудно было работать...

Ну, что еще о «Журавлях»? Там все планы сделаны безумно интересно. Скажем, крупный план Вероники с закушенной губой. Марк говорит: «Мы поженимся, дядя Федя». А на ее лице видно, что она погибает. Это я придумала.

— Ну, знаете, войну я помню очень хорошо. Хотя мне было семь лет, когда она началась. И эта память мне очень помогла. Первое, что я подумала: как трудно и страшно — прожить такие четыре года на экране, прожить психологически точно, нигде не солгав. А ведь Урусевский снимал на крупных планах, и там не спрячешься. И нужно было психологически точно работать, чтобы не потерять связь от кадра к кадру, и вести этот уровень мысли и чувств от самого начала до конца. Снимали последовательно, по сюжету.

— Искали ли вы в работе над ролью опоры на чужой опыт, отталкивались ли от наблюдений, от вглядывания в других?

— Нет. Я так была взволнована пьесой Виктора Сергеевича Розова... И это было главным. Недавно здесь, на Васильевской, у меня был творческий вечер. Папино 80-летие отмечали. Пришли многие люди. Выступил Виктор Сергеевич. И начал: «Я там что-то написал... Это не интересно... Чего-то я все время пишу...» и так далее. А на самом деле он пишет прекрасные вещи. Он великий драматург. Когда я прочла о Веронике, я просто ею стала жить. Это был мой хлеб — им я питалась и позднее, долгие годы... Это было мое. Никогда в жизни у меня не было питания от чужого.

— Вам хотелось продолжить то, что было найдено в «Журавлях»?

— Да. Я тогда даже говорила Розову: «Сделайте так, чтобы биография Вероники продолжилась. Или чтобы была такая Вероника, только в мирное время. Как сложилась бы ее судьба?» Розов сказал: «Таня, я не могу это написать».

— Почему?

— Ему это, наверное, было неинтересно.

— А вы не пробовали найти другого драматурга на этот замысел?

— Я разговаривала об этом с Зархи. Но ему фильм «Летят журавли» вообще не нравится. Он считает, что это картины из жизни, снятые в экспрессионистской манере.

— А у вас были собственные догадки о дальнейшей судьбе той Вероники, которую вы сыграли?

— Я думала об этом. Скорее всего, она просто пошла по рукам. Веронике очень плохо в этой жизни и вряд ли может быть лучше.

— И вот, после «Журавлей», — «Неотправленное письмо». Расскажите об этом.

— Калатозов хотел, чтобы я у него снималась всю жизнь. Когда я узнала, что должна играть роль Тани, я стала вырываться. Я говорила: «Будьте же вы, наконец, людьми! Я актриса, я хочу играть на сцене, танцевать! Ну, зачем мне роль геолога?». Тем более, что и роли никакой не было, нужно было все придумывать от начала до конца, а играть где-то в Сибири, на натуре. Я хотела в театр, к Охлопкову. Вот тут Калатозов и сказал: «Мы тебе дали славу — служи!». И я служила — целых два года. Началось с того, что Калатозов повел меня в Институт физической культуры, заплатил за занятия и сказал: «Будь добра привести себя в форму». Я говорила, что занималась балетом много лет, что физкультура мне противопоказана... Но пришлось «приводить себя в форму». Я почти ничего не ела, сидела на скромной-скромной диете — и, когда пришло время съемок, выехала из Москвы в Иркутск очень худой и очень изящной. Я ехала в поезде четырнадцать суток и была в ужасе, мне было страшно: оторваться от сцены, от съемочного павильона; от Москвы, уйти от своего искусства — в какую-то природу, в глухомань... Теперь, по прошествии многих лет, я понимаю, что это было не плохо, думаю: как интересен был Иркутск, как хороша Хакассия... Но тогда — после Москвы, после Канна, после Парижа, — увидеть эту глушь, эту глубочайшую дикую реку среди ужасной обглоданной тайги, и думать о том, что роли нет, что все надо придумывать на натуре, было страшно. Потом начались физические нагрузки. Когда мы приехали в Москву после съемок, и я вышла из вагона в полушубке и кирзовых сапогах — ни мама, ни папа меня не узнали. Это была солидная взрослая женщина весом около восьмидесяти килограмм. Мне снова пришлось заняться похуданием, и работать стало очень трудно. Я чувствовала, что «Неотправленное письмо» огняло у меня все. А когда фильм был показан, кругом стали говорить: «Она актриса одной роли, она будет существовать всю жизнь в образе Вероники, потому что в «Неотправленном письме» она совершенно не интересна. а я чувствовала, что навсегда ушла от Калатозова. «Неотправленного письма» я Михаилу Константиновичу не могу простить. Ни возраста у героини нет, ни красоты. Штаны, майка, геологические ботинки — и иди, такая по всей тайге... Какая там внутренняя жизнь!

— Вы давно пересматривали картину?

— Да совсем недавно.

— Ведь там у вас есть замечательные эпизоды: сцена с Урбанским в траншее, когда Таня находит алмазы…

— Вот совсем недавно картина была показана по телевидению и встретила на «Мосфильме» Сергея Соловьева. А потом он вел мой вечер. И спросил: «В чем успех этой картины?» Я ответила: «Это гимн человеку, его труду, науке». Конечно, это гимн труду. Но почему так мало человеческих чувств? Съемки-прекрасные, природа, мы снимали в облаках, на горах, мы проходили сквозь тучи, сквозь звезды... Урусевский был в таком восторге от природы! — он снимал и солнце за горизонтом, и солнце без горизонта… Это занимало очень много времени. А мне было жалко. Ведь перед этим Чухрай приглашал меня сниматься в «Балладе о солдате». Калатозов же сказал: «Нет, она будет работать у меня». И когда мы начали репетировать «Неотправленное письмо» на «Мосфильме», приехал Грегори Пек — поздравлять Калатозова с «Журавлями». И Михаил Константиновиче меня спрятал в соседней комнате и сказал: «Ты не войдешь ко мне, пока у меня будет Пек». — «Почему?» — спросила я. — «Потому что уворует в одну 1 минуту!». Боялся, как режиссер.

— А все-таки: как шла работа над «Неотправленным письмом»? Калатозов что-нибудь вам рассказывал об образе, о смысле, о цели постановки?

— Было много споров. Смоктуновский очень много спорил про Сабинина. Калатозов сам писал сценарий. Пришел Валерий Дмитриевич Осипов, который сказал: «Я не разрешаю вам это делать, писать сценарий буду я». Н что Калатозов ему ответил: «Ты писатель, ты написал свою книгу — и иди. А я режиссер, я буду делать фильм». Был конфликт. Они рассчитывали на шедевр. А потом Фурцева все это разбомбила...

— Да, тогда и критика не все поняла. Сделанное не было продолжением «Журавлей», а ждали именно этого. Вероятно, интуиция начальству подсказала, что человек здесь свободен — свободен особенно от власти государства, а зависит только от сил природы, с ней вступает в борьбу. Это и не устроило... А критика ждала развития «Журавлей», ждала разработки характеров. Вот так картина оказалась непонятой — почти всеми. И еще: ведь практически эта картина не предполагала сложных актерских заданий. Акцент был сделан на естественную выразительность и на пластическое решение. Вам это не мешало?

— Ну, пластика — это обязательное свойство искусства. И особенно кинематографа. В «Неотправленном письме» я бывала счастлива благодаря одному обстоятельству. Михаил Константинович с Урусевским запирались в вагончике и придумывали для актеров сюжетные ходы — чтобы нам, актерам, помочь выразить свои человеческие начала среди этих природных сил.

И то, что они придумали, — вот, например, сцену с найденным алмазом, когда Таня просто не верит этому и одновременно не верит, что она жива...

— Это было придумано там?

— Все это было придумано там. Все продиктовал сам материал. Калатозов работал по живому. Он говорил: «Вот, когда я начинаю снимать картину, я как бы вхожу в холодную воду, впервые. Я с колоссальным волнением читаю сценарий и начинаю работать. Я хочу видеть Сибирь». И когда мы все увидели эти просторы, эти горы, эту Хакассию, — Калатозов был счастлив. Хотя работать ему было очень трудно: ему было уже пятьдесят пять, и у него было больное сердце. Так вот... Они с Урусевским сидели одни, а потом приходили, и Калатозов говорил: «Ребята, я вам что-то принес!». Это было очень интересно. А потом, когда я уехала в Венгрию сниматься в «Альбе Регии», все там было хорошо, но скучнее. Мне говорили: «Может быть, вы пойдете туда, может быть, вы скажете это?». Я им сказала: «Я выучила венгерский язык и буду на нем с вами разговаривать». Я пробыла в Венгрии долго. Это была очень милая работа — когда я вернулась, мне сказали: «Вот теперь это Татьяна». Но это не был настоящий режиссерский кинематограф.

— А в «Неотправленном письме» вы имели в виду исторический подтекст?

— Конечно, ведь это была память о 37-м годе, о людях, которые погибли, карта осталась выброшенной на землю, и только когда приехала другая геологическая экспедиция, эту карту нашли и нашли эту алмазную трубку. Наука так и ведет себя: им говорят «нет», а они говорят «да».

— А какие роли вам самой хотелось сыграть после «Журавлей»?

— Я уже говорила, что мне хотелось сыграть в «Балладе о солдате». Просто положительную героиню. Хотелось все-таки изменить этот «роковой» строй человеческого безумства, который получился в «Журавлях». Уже позднее я в театре сыграла арбузовскую Таню. Я не успела, к сожалению, по-настоящему добраться до театральных ролей — например, до ибсеновских. Потому что существует конкуренция, режиссеры так часто видят в роли другую актрису... А кроме того, была работа в кино.

— Говорят, что после фильма «Летят журавли» Михаил Ильич Ромм один или с кем-то, написал сценарий по «Анне Карениной», имея в виду вас, но перенеся действие в современность. Говорят, что сценарий этот сохранился в его архиве.

— Когда готовился фильм «Девять дней одного года», Михаил Ильич Ромм пригласил меня на пробы. Я играла ту сцену, в которой Гусев приходит, а Леля сидит за столиком и говорит: «Здравствуй, Гусев!». Это после того, как он вышел из лаборатории. А Ромм вдруг говорит: «Так улыбался может только Анна Каренина, и я хочу тебя снимать в ее роли! А эту роль будет играть какая-нибудь молоденькая актриса».

— Это было в 61-ом, если не в 60-ом, году, за семь лет до фильма Зархи! И тогда же Майя Туровская в своей статье, в сборнике «Актеры советского кино», написала, что от Вероники идет прямая дорога к женщинам Достоевского...

— Я обожаю Достоевского. Главное, что я прочла, — всего Толстом всего Достоевского, всего Тургенева.

— А русские поэты? Ведь в своих концертных выступлениях вы читаете много стихов...

— Пушкин — конечно. Пушкин, Некрасов. Из современных поэтов много читала Светлова, Вознесенского...

— А Цветаеву?

— Цветаевой в моих концертах не было никогда. Я не могла делать то, о чем было бы так больно думать, вспоминая эти трагические биографии. Ни Цветаевой, ни Ахматовой, ни Мандельштама. Это было бы очень больно читать...

— А можете ли вы сказать: что такое мы, русские?

— Я недавно слышала беседу некоей дамы с одним философом, который утверждал, что мы, русские, все из Салтыкова-Щедрина и другими быть не можем. Это, по-моему, очень плоско и скучно. Такие люди никогда не поймут меня, моих переживаний, моих героинь, моего искусства...

— Да, в ваших героинях есть откровение национального характера. И в Веронике, и в Тане из «Неотправленного письма», хотя фильм и недооценили.

— Когда в 91-ом году я приехала в Канн, уже в третий раз, — мне показалось, что к моим ногам склонился весь фестиваль, все журналисты. Все вспомнили Веронику. Потом делалась телепередача, мы прошли через весь Париж... С человеком, который это вел, мы говорили обо всех моих работах. Он говорил так хорошо, что я только поклонилась ему и поблагодарила его и всех — за память.

— Может быть, вернемся снова к «Журавлям»? Вот вышел этот фильм, и пришла слава... было ли у вас ощущение сделанного, как чего-то очень важного, главного в жизни?

— Нет, в тот момент не было. Когда я посмотрела «Летят журавли» от начала до конца я была в восторге. Я сидела в маленьком просмотровом зале вместе с Михаилом Константиновичем, Сергеем Павловичем и Марией Николаевной, которая монтировала материал. И мне безумно понравились кадры с моим участием.

— А как отреагировал на фильм ваш отец?

— Он сказал: «Победителей не судят». Мама была очень рада увидеть меня на экране. На премьеру пришли удивительные люди: Юрий Иванович Пименов, Эраст Павлович Гарин, Андрей Дмитриевич Гончаров. Народу было очень много. И совершенно не было бандитов — были художники, были люди, которых интересовало искусство. А сейчас — такое развели! Тогда же все было светло и ясно. Потом я сказала: «А что я теперь буду делать?». И услышала в ответ: «Теперь ты будешь показывать себя зрителям». Начались встречи со зрителями — причем не в больших залах, а в маленьких аудиториях. Я была очень молода, мне было еще трудно разговаривать, но я встречалась с людьми... Это дал мне мой учитель Калатозов. А потом пошло, пошло... Каннский фестиваль, Париж... Мне даже дали премию за красоту. Вот тут я засомневалась: это было явное вранье — прямо в лицо. Да, я была хороша, но молодость всегда хороша... Зато через несколько лет, уже после «Альбы Регии», когда мы приехали в ГДР на симпозиум и фестиваль, мне там подарили часы с такой надписью: «Наконец-то мы видим на советском экране не маску, а лицо, что в настоящее время важнее всего». И вот это действительно самое главное: когда живой человек говорит с экрана, когда он выражает свои мысли, отдается своим чувствам.

— Вам не кажется, что в этом направлении у нас не пошли дальше потому, что сам кинематограф не был готов встретиться с подлинно живым человеком, его страстями, чувствами?

— Я об этом не думала: у меня был такой тяжелый темпоритм жизни... Ведь с конца 50-х до конца 70-х я снималась в десяти фильмах, сыграла пять центральных ролей. И еще работала в театре. У меня не было времени оглядеться по сторонам и задуматься о том, куда идет или не идет кинематограф. Я работала. А сейчас я уже давно не снимаюсь — с 80-го года. Я считаю, что кино — это удел молодости. Пока ты молода, прекрасна — дерзай!

И тебя будут любить, будут уважать, и ты внесешь что-то свое... А сейчас я хочу быть просто драматической актрисой. Никакого звездного неба я не хочу. Нельзя зрителя обманывать. Надо ему отдавать сердце, душу. Если у меня есть талант, которым я могу и хочу разговаривать с людьми, который будет интересен зрителям, — я продолжаю жить.

— Итак, вы сами поставили точку в своей кинобиографии.

— Да, сама поставила. В 1980-м году был конец. Все.

— Что же для вас остается главным, самым дорогим в искусстве?

— Я сейчас скажу. Я люблю искусство, которое помогает людям быть лучше. Я не люблю отрицающего искусства. Искусство — это удел людей, которые могут работать сердцем. Сердцем, умом и талантом. А другие — просто появляются и быстро исчезают.

Самойлова Т. «Это было мое…». Беседу вели и записали И.М. Шилова и Л.К. Козлов. – Киноведческие записки. 1993. №17.