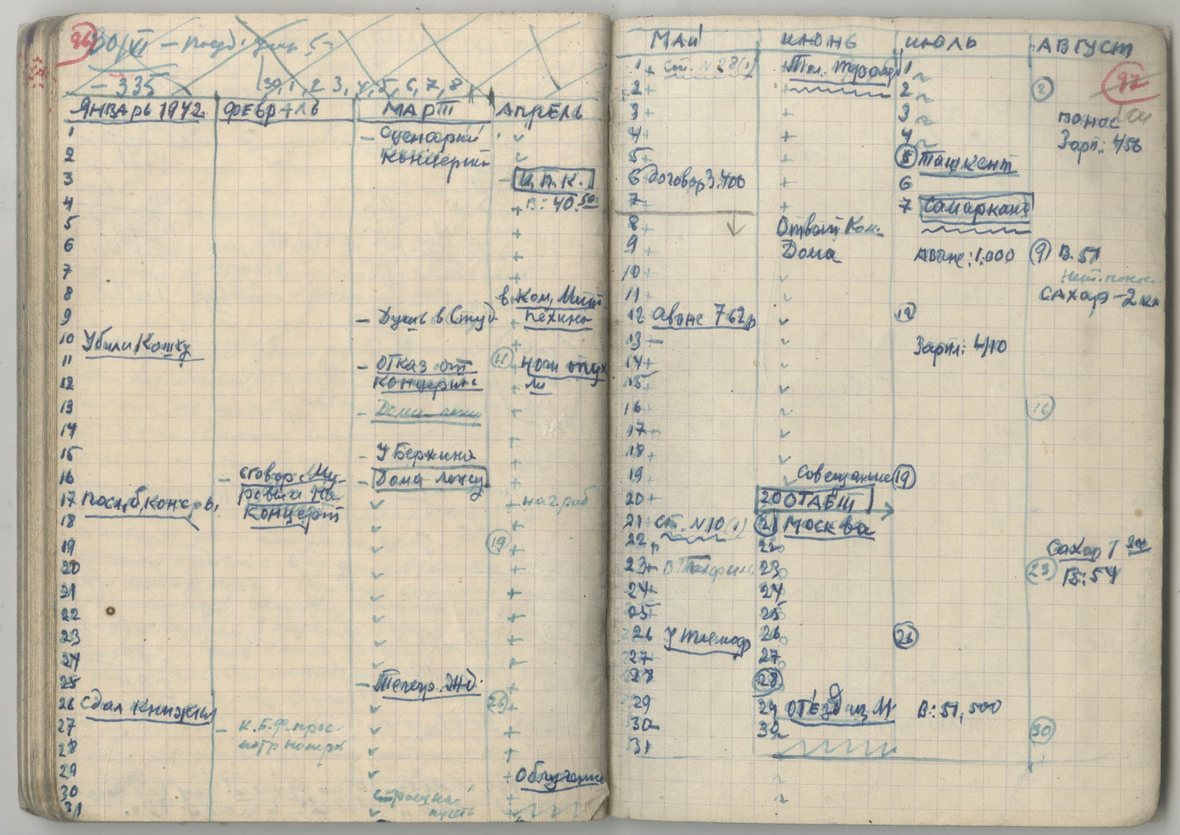

Записи из дневника Михаила Цехановского за декабрь 1941 года. Упоминаемый отъезд состоялся летом 1942 года — Михаил и Вера Цехановские уехали в эвакуацию в Самарканд в составе студии «Союзмультфильм».

15/XII, Понед., 7 в.

Идет обстрел орудийный.

Начал новую <записную книжку> — где-то кончу — и кончу ли?

Весь день вожусь с вещами (кн. шкап) — пока ни с места. А необходимо спешить. Необходимо. Набрал массу вещей, а как тащить? На себе? — Все так скучно и скверно. Тоскливо. Смертельно тоскливо бросать обустроенный угол.

12½ При свете горящей печи.

Сжигаю всякий хлам. В шапке, в шубе, в бурках, на ногах ремни, каким работал в Левашове 1½ мес. Сжигаю хлам. А сколько его еще осталось! На днях — отъезд. Кажется что живешь на кратере. Так оно и есть. Нормальная жизнь заглохла — и надолго. Сжег кучу набросков — кажется правильно оценил. Некоторые (1932) очень хороши. Но «Рая» и «Леша» (1938, 41) — лучше во много раз. Только в 1932 г. (т.е. мог 15 лет после М.У.Ж[1]) рисовал с натуры. Вот какие были трудные времена. И опять трудные времена, да еще какие трудные: опухнуть можно! Когда-то опять порисуем?!

12 ч.н. Нужно ложиться (В.[2], бедняжка устала, спит) на походной кровати, одетая в двое брюк, покрытая всё той же шубой-тулупом. За разборкой старого хлама (в нём вся прожитая жизнь) – забылся, забыл, что трудно сейчас (да, кажется, и всегда) – страшно, как кошмарный сон. Все нужно бросить – квартиру, вещи – и ринуться в мороз, в давке, наваленный поклажей в труднейший путь, где ждут новые трудности, предугадать которые невозможно. Ужас! Кошмарный сон.

17/XII – 14 ч.д.

Все еще не уехали, слава богу. Вчера лечил бок горчичником и грелкой, и то еле-еле добрался до студии. Все еще масса дел – бесконечно много, чтобы уехать не бросив все на произвол судьбы. Противно, тяжело.

4 в.

Спускался в контору телефонить в рабком: слава богу ничего с отъездом неизвестно. Слава богу можно посидеть дома и кончить с разборкой вещей – хлама.

7½ в.

Лежу на диване среди разбросанных вещей, с грелкой, в шубе, в шапке и слушаю арии из «Ев. Он.». Вспомнились Оля и Наташа и тихая безмятежная жизнь. «Как хороша жизнь» – думалось при разборе вещей: как красивы раковины, лежащие в коробке от пленки, как чудесна белая хрустящая ватманская бумага, удачные работы, всякие мелочи – да, жизнь хороша. Но зверь войны разрушает всё: людей, дома, жизнь, вещи. Разрушает тупо, безумно как идиот.

1 ч.н.

Почти закончил разборку вещей. Да, большое разнообразие: страшная тяга к скульптуре (а 25 лет не работал), отложенная графика (всё мягкие обложки – и масса сделана этих обложек и книжек), три рисованные фильмы – и все хороши (особенно «Базар»). Три концертные натурные фильмы – из них две хороши. Фото-иллюстрации («Четыре конца»). Наконец, портретное искусство («Рая», [«Пушкин» – неразбочиво]), страшная тяга к живописи (натюрморт, портрет, на свои темы – пейзажи) – писал до 25 лет мало, не доводил до конца, но тяга – страшная. И еще ряд статей (о Диснее у моей Веры).

Вот какое разнообразие в проделанной работе, в способностях, и больше всего тянет к мирной тихой работе над рисунком и живописью с натуры, где я был всегда силен и работал с увлечением. И вот эта мировая катастрофа разрушает жизнь и творческую работу. Кажется, что на многие годы (а много-ли осталось у меня) погружаешься в тьму разрухи и пр. Так-то-с.

Почти кончил разборку: перебрал почти каждую мелочь (пуговицы, гвозди) – и теперь в вещах полный порядок. И именно теперь приходится со всем расставаться. Какая жалость! Фото близких, товарищей по жизни с раннего детства, письма матери, сына, деловые, бесконечное количество рисунков, калек, пленки – все перебрал, часть уничтожил в огне, теперь полный порядок. Можно двигаться в Алма-Ату.

18/XII 1½

Все утро продолжал возню с вещами, надоело. Нужно идти на рынок и пр.

6½ в.

Спускаясь с лестницы, грохнулся боком о лестницу у дверей [пропуск слова – неразбочиво]. Но все же спустился в контору позвонить по телефону. Стал у стола садиться – и очнулся в каком-то странном положении наклоненным под столом: «что с вами? – может б. садился?» Короткий обморок. И так лежу с 2 часов. Сейчас легче. Постоял. При кашле чувство боли в легком. Из конторы, с шумом в ушах поднялся по лестнице. Боюсь опять лишиться сознания. Запыхавшись лег в кровать и пролежал не шевелясь ночь. В. пекла лепешки из дуранды. Близко звучали орудийные выстрелы и свист снарядов. Зверь войны лишь замолк, притаился.

19/XII Пятн. 2 ч.д.

Спускался в контору телефонить. С трудом иду, с трудом поднимаю левую руку. Но жив курилка. С отъездом, слава богу, еще ничего не известно, а то еле-еле двигаюсь. Вещи не отвезены (к Нине), квартира не сдана, бурки не завязаны. Слышны самолеты, как бы опять не было бомбежки. Удивительно: по 10-20 лет не вижу этого старья, не нужно оно мне, а жаль уничтожать (материалы по фильмам, наброски, фото). И все еще не кончил разбираться.

9 в.

Нашел «Почту» на французском, журнал с моими статьями, еще раз просмотрел обложки и рисунки книг. Чудесные экземпляры! – необходимо взять с собой на «край света». Да, много сделано, и много хорошо сделано – за 52 г. жизни.

11½ н.

Пора ложиться. В зеркале – страшно похудел – от голода или болезни? Еще потонул в Почтах (одну большую ликвидировал. Теперь – порядок!)

20/XII 2½ н.

Еле спину разгибаю. Еще комод, сортирую свой худож. хлам. Набралось много вещей «с собой». Долго был на рынке, с трудом за 100 р. купил кусок мяса. Отличный бульон. Отъезд отложен, слава богу. Пора спать. Какой день нет бомбежки?

21/XII Воск. 11 ут.

Приснилась Наташа – молодая, красивая, какой знал я ее. Теперь она – на склоне. Посмотрел в зеркале свой торс – сильно исхудал. Да, о Наташе подумалось: в какую бездну, в какую глубокую бездну времени ушло прошлое! Сначала мы шли в гору, созревали, а затем – покатились вниз, стали отцветать. Это старо, но когда на своей шкуре испытаешь кажется новым. Хорошо, что хотя бы под конец, перед отъездом сделал «переучет товара»: все книги, вещи, работы начал переписывать, раскладывать по «пакетам». Давно так следовало сделать. Переписать все до мелочи и для каждой мелочи найти свое место, свой «пакет».

20/XII Воск. 3½ д.

После долгого времени – вой сирены – тревога. Потихоньку вернулся из бомбоубежища. Несмотря на мясной суп и три [косточки – неразборчиво] – чувствую себя плохо: слабость, боль в спине и «ушибленном» боку. Надоела возня с вещами.

8½ в.

День прошел, «как сон». Надоело записывать все мелочи – пора кончать! Пора – к чертям. Вернулась с прогулки В. – еле-еле доплелась, легла на кровать и затихла – слаба.

9 [вечера]

Ушибленный бок чувствую постоянно: не дает нагибаться, долго ходить, стоять. От этого чувствую себя плохо, очень плохо. Не могу продолжать с вещами, с перевозкой и проч. А дел всяких сейчас масса. А исхудал и ослаб я сейчас страшно – как бы какая болезнь не привязалась – тогда конец!

22/XII Пон. 9½ в.

Ходил в студию. По дороге был в адресном столе (узнавал адрес парикмахера Иваненкова – [пропуск слова – неразборчиво]. Большие коридоры с постовыми милиционерами, превосходные комнаты. По Халтурина[3] начались мучения: скользко, идти трудно (шуба, ватные штаны, портфель, валенки, варежки), но еле-еле добрел до студии. Обратно хуже: страшно болела спина. Ужасное состояние. Шел как старик, как больной старик. Дома поел, отогрелся и ожил. Всё это меня испугало – а вдруг не выдержу и сыграю в ящик до эвакуации.

23/XII Вт. 4 ч.в.

Опять был на рынке. Вышел в 3 ч, вернулся около 7ми. Туда через Дворцовый – обратно через Кировский – хорошенькое путешествие! Ничего не купил. Довольно сильно болел бок и спина, но идти было не так скользко – и я не так измучился. Умер Семён Павлов[4], котор. еще не так давно видел в А.Х., по дороге в убежище. Утром не проснулся, сердце не выдержало. Вчера похоронили Успенского А.А.[5] Он ушел вслед за Борис Ивановичем. Вообще многих не досчитываем в эти грозные дни. Говорил с Гуминером[6] – он окликнул: Миша! [пропуск – неразборчиво]. Говорит, что умирает. Помоги мне. «Чем я могу помочь?» – «Вот так все говорят».

С отъездом затихло, кажется, что совсем вопрос отпал. Я ничего не делаю по упаковке, по отправке вещей к Нине.

12 ч.н.

Несмотря на гуляющую вокруг смерть – с удовольствием рассматривал свои старые работы (графику). Просмотрел 4 папки с детск. книгами (1925-1930), котор. хочется сделать по хронике (искал 4 котор. для Астапова[7]) Рисунки к «Тюремным робинзонам», «Пионерский устав», эскизы к «Балде» (колоссальная работа), кого-то забытый рисунок с баранками (очень их всех любил рисовать). Какую выставку («творческий самоотчет») мог бы я сделать за 25 лет работы: показать 6 фильм, массу книжек, обложек, плакатов, рисунков. И сейчас еще очень хочется работать. М.б. собрать материал для такой выставки в Алма-Ате (если когда-нибудь туда доберусь). Да, забавно всё это на фоне мировой катастрофы, голода, бомбежки и пр.

24/XII Ср. 7 у.

И это неисправимо, даже на краю могилы, на котором мы сейчас стоим. Не даром Глотов и Ко бежали. Сейчас, утром на ясную голову я понял, чего не понимал до сих пор: мы можем так же легко погибнуть, как погибли Успенский и Павлов, той или иной смертью. То, что я с трудом хожу из-за боли в боку и спине – не случайный пустяк, а смертельная угроза. Недоедание, граничащее с голодом (почти 2 месяца) – не пустая, а смертельная опасность. Мы стоим на краю могилы – и не замечаем этого. Мы незаметно подошли к краю могилы – что я и понял сегодня утром. Ничто не остановит этого, никто не подаст руку помощи: это вне всяких сомнений. Необходимо пожертвовать всем для спасения жизни. Зов смерти ласков, вкрадчив, заманчив. Так, очевидно, ко смерти шел Семен Павлов: постепенно ослабевал и угас.

9 в.

Утром был у [Кочера – неразборчиво]. Застал у него Верейского. Он вспоминал Колю, говорит похож был на меня, и мог быть очень красивым, а я бы толстел и звали меня Тёхой. Повеяло какой-то страшной стариной, теплой беззаботной стариной, – то была радостная заря жизни. С юмором говорили о работе, затем был в «Старой Книге», пока что свет – и дела не кончил (кончил по телефону со студии). Затем поднялся на 5й к Пащенко, не застал, оставил записку, вернулся домой, съел вкусный суп. Колебался – идти ли на рынок – боялся боли и трудности пути. Но все же пошел, переодев сапоги. Немного легче. Прошлялся безрезультатно по рынку, зашел в студию, узнал, что зарплаты не дают (в кабинете отставший Исаак Абрамович, у буржуйки в темноте сидела Котова). Дошел до студии к Иваненкову – не застал. Пошел опять на рынок, походил до темноты и опять зашел к Иваненкову – опять не застал. Затем при лунном свете брёл через Кировский мост, по Халтурина. Всё болит, но в ботинках и галошах было легче. Вернулся, отлежался, натер дудуранды. Настроение лучше. Но все же мучают расшибленные ноги. Слава богу нет тревог (утром было тихо).

12 н.

Вот то-то и оно-то: только сейчас вижу в каком ужасающем, непозволительном хаосе находились все мои вещи и все работы за всю мою жизнь. Оригиналы книжек разбросаны по разным полкам, что находится в какой папке – неизвестно, все перемешано, все в куче. Теперь раскладываю по папкам (№I, II и т.д.) и делаю описи папок, делаю опись книг. И это началось только, когда мировая катастрофа выбивает всех (м.б. окончательно) из работы, когда умираю с голода, когда собираюсь уехать м.б. на всю жизнь к чертям на кулички и оставляю почти все работы на хранение Нине, котор. также голодает и может погибнуть. Либо все умрет, всё погибнет в ноше, в куче. Вот поздний урок!

25/XII – 8½ в.

С утра до 5 был в студии, у Ани (ничего!), на рынке – купил на 300 р. мяса (из них 150 заплатил за легкое лошади – ни к черту!) В корсете и в колошах – почти никакой боли не чувствовал. А м.б. нет нет подкормился за последние дни. Теперь катастрофически мало денег, все продукты на исходе (осталась горстка сахара, сухарей, горстка дуранды), зато есть на 3-4 дня мясо. У Маруси (уборщицы мультстудии) [пропуск - нерабочиво] на Сытном рынке [пропуск - нерабочиво]

Наша эвакуация приостановлена. Шоколад кирпичик – 150 р. – 100 гр. Немцы пока что не бомбят (из-за морозов?) – и еще хлеб. Прибавили 75 гр хлеба (на служащего). 10 в. Кажется заканчиваю с укладкой и приведением в порядок своих работ. Почти всё хозяйство в 10-ти папках, кроме того, что упаковал в чемодан. Масса работ. Письменный стол пуст.

26/XII Пят. 2 ч.д.

Холодно: 15 º. Заходил к Кочеру – нет. Еще сыт, более или менее, еще сижу в теплой комнате с электр. Может еще на несколько дней хватит продуктов, дров и денег. В. хлопочет по готовке, часто ссоримся, но быстро миримся: очень уж страшная жизнь вокруг и во всем мире, чтобы не понимать необходимости жить дружно.

Жуткая жизнь. Сегодня никуда не пошел – холодно, и необходимости срочных закупок продуктов нет. И дико эти богом проклятые дни проходят, приближая нас к тому или иному концу. Непременно к концу – каким бы то ни было путем: путем ли терновым или путем благополучия.

10 в.

Еще двинул уборку: выволок из-за шкапов всякие багеты, рамки – и почти всё приготовил на топку. Вынул портрет (увел.) отца, который помню еще с 1900 г.: вынул, разломал. Съели лошадиное лёгкое (150 р!), и есть все еще хочется сильно. Чертовский голод. Умер Добряков (сосед), каждый день узнаешь о новой смерти. Уложил чистые холсты на подрамниках, каркас для скульптуры – так ничего и не сделал! Ничего! А теперь – на многие годы впереди мрак. Да, забыл снять со стены этюд головы со свечкой, на который каждый день смотрю. Были же счастливые дни, когда мог хотя бы немного писать! Вот так-то прожигаю последние дни жизни. <...>

Цехановский М. Дневники. Тетрадь №24 [Публикацию подготовила Майя Кононенко] // РГАЛИ ф. 2627 оп. 2 ед. хр. 62

Примечания

- ^ М.У.Ж. – Московское училище живописи

- ^ Вера Цехановская – вторая жена Михаила Цехановского.

- ^ Улица Халтурина (ныне Миллионная).

- ^ Павлов Семен Андреевич – советский живописец, график, гравер. Умер в 1941 г. во время блокады Ленинграда.

- ^ Успенский Алексей Александрович – советский художник, один из основоположников «Ленинградской школы живописи». Погиб во время артиллерийского обстрела Ленинграда в 1941 г.

- ^ Гуминер Яков Моисеевич – советский художник-конструктивист, умер от голода в блокадном Ленинграде в 1942 г.

- ^ Вероятно, художник-график Иван Степанович Астапов, один из организаторов объединения «Боевой карандаш».