Так оглядываются — в последний раз, стараясь вместить, объять «все».

Все — от давних, ранних, «предрассветных» картин до недавнего (сравнительно) «Послесловия».

«Послесловие» присутствует в «Бесконечности» скорее общим тоном, чем мотивами: «московская текучка», уведенная из житейского русла, увиденная с точки зрения вечности.

Дальше, в глубь хуциевской памяти, мотивы обостряются, иногда почти до автоцитат.

Цепочка прикосновений («Прикурить не найдется?»), эстафета взаимоподдержки среди незнакомых — помните, где это было? Правда, там дарили яблоко... Но и здесь это есть: яблоко из рук в руки. И есть внезапный летний ливень. «Июльский дождь».

А рельсы трамвайные, уходящие в дымку улицы! А дымящаяся листва бульваров! А ритм фигур, проход троих по улице! «Застава Ильича»... Там шли горожане-шестидесятники по предрассветной столице, тут — косцы-совхозники по улице райцентра, но ритм прохода, ритм взглядов — оттуда. А два лица в профиль одно навстречу другому... отец и сын? Нет, здесь скорее — «альтер эго», «другое Я»: одного зовут Владимир Иванович, другого — Володя: двойник? Тень? воображаемый собеседник? Наследник? Неважно. Но само рассечение души на «да» и «нет», на «ты» и «я», на «скажи» и «не знаю», а главное, два профиля лицом друг к другу — это же образный знак хуциевской рефлексии, эмблема «Заставы Ильича»!

И «Весна на Заречной улице» брезжит в заторможенных летних пейзажах «Бесконечности». И натюрморты с гитарой, и нехитрая еда на обеденном столе...

Где же «Два Федора»? Я уже в азарте, мне уже охота выбрать все без остатка: где «Два Федора»? Портрет героя на фоне медленно отходящего поезда? Поезд отходит, а он остается... Нет, в «Двух Федорах» как-то не так, там лицо Шукшина вмешивалось, врывалось, врезалось в хуциевскую музыку; «Два Федора» — наименее «хуциевский» из фильмов Хуциева именно потому, что уже несколько «шукшинский». Что-то в этом духе, я помню, пробормотал Марлену Мартыновичу после первого просмотра «Бесконечности» на «Мосфильме»: там собрались завзятые хуциеведы, «найти мотив» было делом профессиональной чести, я и искал. Хуциев улыбнулся:

— Есть и из «Двух Федоров». Танцплощадка.

Ну, точно же!

Значит, правильно я почувствовал, что в «Бесконечности» должно быть «всё», круг оглядывания прошлого должен быть завершен, своеобразная хуциевская «антология мотивов» не случайна и входит в замысел картины: в итоговый «обвод горизонта», когда надо понять жизнь как целое, увидеть ее из бесконечности... И что же увидеть в ней? Конечность? Бесконечность же? Последний смысл? Бессмысленность?

Дело, конечно, не в том, что старые мотивы откликаются в новой картине. Дело, как всегда у Хуциева, в ритме этих откликов, в окраске и тональности, в чувстве объема, облекающего невыразимое. Мотивы свидетельствуют о тайне. Возврат к старым мотивам свидетельствует о неотступности тайны. Новые мотивы свидетельствуют о том же.

Два новых, принципиально важных мотива организуют в новой ленте образное и сюжетное пространство. Во-первых, уход в провинцию. И, во-вторых, уход в историю. Уход в провинцию и в историю — из пространства «московского» и «современного».

Это московское, современное, «столичное» пространство, аура большого города (мир прежнего Хуциева) мертвеет, замирает и словно обессмысливается. Было два лика у этого мира: улица пустынная и улица многолюдная. Крупно врезанные детали лишь подчеркивали единство мира, существующего в этих координатах. Все «среднее», сюжетнорациональное, обыденно-объяснимое всегда «несколько провисало» у Хуциева.

Оно и теперь «несколько провисает». То есть мне не очень важно, кем Володя приходится Владимиру Ивановичу. Не очень важно, что последний отправляется в провинциальный русский городок, чтобы навестить «малую родину». Или что офицер, уезжающий на фронт в 1914 году, наверное, его дед. Я как-то пропускаю у Хуциева сюжетные; объяснения, вообще словесный ряд, потому что движением объемов и масс, световых ливней и провалов тут сказано все. Пустынно пространство большого города, пусты улицы, бульвары; пустынно небо. Но и многолюдье безлично, долично, мимолично. «Первый встречный, если ты, проходя, захочешь заговорить со мной, почему бы тебе не заговорить со мной?..» Уитмен, кумир шестидесятников... Бах, божественная месса эпохи Оттепели и Спутников. И вот все это скользит: лица, тени. Ушла эпоха, ушло тепло толпы, рвутся цепочки связей, остается холодный купол неба и — месса Баха: пепел и ветер на месте горячих надежд.

Исчезновение «московского мира», пожалуй, рифмуется в новом фильме Хуциева с той сценой из «Июльского дождя», когда приходят в распахнутую квартиру героини родственники и друзья — разделить горе. Там оплакивали умершего. Здесь — живущего. Какая-то мельтешня, абсурд, физиономии, вопросы: а шкаф вы продаете? а полки? а может, раму уступите? Все распродается, расточается, и герой, механически отвечающий на вопросы, чувствует, что он, в сущности, мертв, хотя телу еще предстоит инерция жизни.

Эта перемена тональности в ключевой «московской» теме Хуциева — поворот огромной важности. В сущности, это реквием шестидесятникам, надгробие шестидесятым. Их аура обозначена эмблематическими деталями. Песенка Окуджавы. Карта звездного неба, что-то «из восточной поэзии». «Он шел божественным путем, презрев земные блага, и отличить уже не мог дороги от оврага»... Сын неба, где ты? В центре нового фильма — шестидесятник, потерявший свой мир.

Его облик... впрочем, что такое для Хуциева — облик! Это у шукшинского героя — сумма социально-значимых физиономических черт. Это роммовского физика-интеллектуала можно представить себе портретно. Это у Алова и Наумова «чахоточный комиссар» врезался в память. А у Хуциева кто? Герой? Нет, скорее, самоощущение. Дух, собранный в невесомости. Физиономическая определенность отсутствует. Если она есть, то скорее с отрицательным зарядом. Как в «Июльском дожде»: «В огне не горит, в воде не тонет». Как все. А если с положительным? Тоже как все: «Первый встречный, если ты, проходя...»

То, что постаревший шестидесятник, чья одиссея составляет внутренний сюжет «Бесконечности», обладает чертами некоторой портретной «окрашенности»,— не следствие внутренней эволюции типа, а скорее отклик на ситуацию: на обостренную сегодня чувствительность нашу ко всему национально-русскому. Герой похож на Илью Муромца. Но не на того, что «встал после сидения», а на того, что вот-вот сядет на тридцать три года. Кость широкая. Движения заторможенные. Сзади — в линии спины и шеи — что-то от обвисшего стрельца с полотна Сурикова. Только еще рыхлей, мягче, беззащитней. Лицо... доброе славянское лицо, опушенное бородой. Потухшие глаза. Мимический лейтмотив актера Вячеслава Пильникова: глаза, ожидающие удара, готовые к удару, раскрытые навстречу удару.

Его путешествие на «малую родину» — не то уязвленное и азартное докапывание до корней, которое свойственно нынешним молодым почвенникам. Тут другое: обессиленный беспочвенник, ищущий спасения. Между моментом, когда герой сходит с поезда на полустанке и идет в родной городок, минуя поля и свалки, и моментом, когда после долгих кругов, преодолев ужас, он садится на раздолбанные ступеньки в родимом подъезде и закрывает лицо руками,— не «линия судьбы» лежит, а скорее прозрачная стенка зыблется, разделяющая вакуумные объемы по той же закономерности, по какой не столько «облик» всегда запоминается у Хуциева, сколько «объем души», повисшей в невесомости.

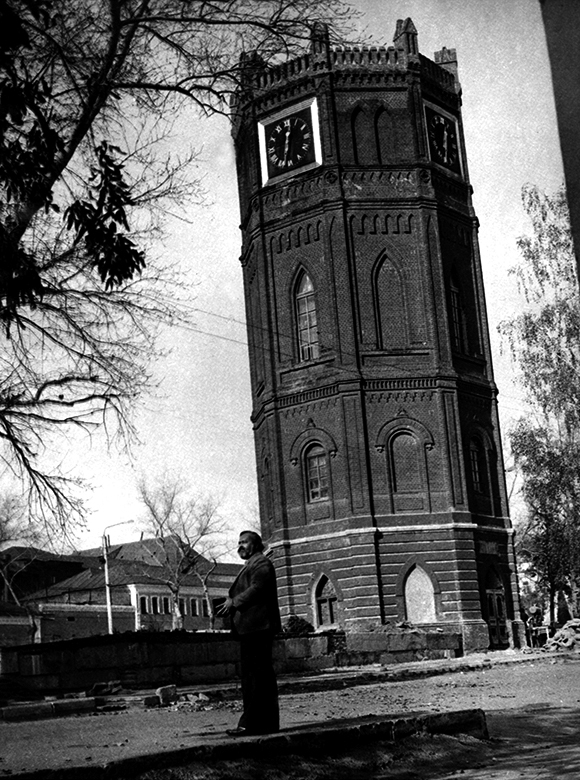

Мир провинциальный выстраивается не по контурам сюжетного напряжения, а по точкам эмоционального сопряжения. Ни к чему не ведут попытки узнать в пожилом докторе однокашника; не имеют продолжения ни случайное знакомство на танцплощадке, ни даже любовный эпизод в каком-то полуразвалившемся домишке. Все эти эпизоды выстроены не «в затылок», а как бы фронтально, если понимать слово «фронт» не в военном, а скорее в метеорологическом духе: воздух и веяние, тепло и холод... Возникает ощущение миров, смотрящих друг на друга. Герой подолгу стоит перед райцентровской гостиницей, всматриваясь в эту бедность, в провинциальную кокетливость вывески, и этот общий план, дающий ритмические коды «шатанию по улицам», не менее важен для Хуциева, чем диалоги героя с «двойником». Идущий мимо деревенский мужичонка бросает взгляд, и это скольжение взгляда значит не меньше, чем разговор со священником о «смысле жизни и смерти»... впрочем, вслух только то и говорится, что когда на душе скверно, то лучше всего пойти и выпить, а смысл прячется в паузах. В паузах между словами, в провалах между домами, в безднах между фигурами.

Смысл этого тихого взаимовглядывания — обоюдное опустошение. Пуста русская провинция; всё и всех отдала Городу и Миру. Больше ничего отсюда не возьмешь. Большой город опустел, опустошился, как после взрыва вакуумной бомбы, и нечем залечить зияние, нечем прикрыть пустоту: не лечит провинция. Не цветут в ней сады, не играет патефон, не видно знакомых лиц... одни тени. Силуэты на старых стеклянных негативах: уронить — разбить. Не вернет себе силу человек, ушедший когда-то с этой земли, и вернуться сюда не сможет. Не прирастет вновь. Ни места того более нет, ни человека того.

Стоит в вакууме шестидесятник, Россию потерявший, а «весь мир» так и не обретший. Апостол шестидесятничества, давший когда-то язык этому человеку (киноязык: хуциевский ритм, хуциевскую киногению, хуциевскую «дымку»), внемлет его немоте.

Пространство и время смыкаются в «шар», в безначальную бесконечность. Раздвиг в провинциальную Россию — полусфера; и такая же полусфера — раздвиг в русскую историю.

Специального интереса к истории у Хуциева никогда не было. Были как бы вехи, очерчивающие лирическое пространство. Были красногвардейцы в «Заставе Ильича». Были солдаты Отечественной войны: в той же «Заставе», в «Июльском дожде», в «Послесловии». Не говоря уже о «Месяце мае». Победный май — май 1945-го — неизменный ориентир Хуциева.

Теперь эти прежние ориентиры сняты.

Война в «Бесконечность» врывается, но как! В этой сцене есть что-то кошмарное для духа, что-то от сновидения, после которого просыпаешься в холодном поту. Сначала — сон в «поле ржи», грузный Владимир Иванович, раскинувший чресла среди цветочков, очень напоминающий богатыря. Соловьи-разбойники наезжают на танке. Танк с крестом вползает в идиллию прямо из июля 1943 года; веселые бесы в шлемах выпрыгивают из башни... Ждешь насилия, издевательства... а они хохочут и пляшут, лопоча по-немецки, увлекая его в свой хоровод, фотографируются с ним, протягивают ему на штыке кусок. Этот кусок особенно хорош. Гуманитарная помощь.

Знатоки говорят, что эпизод с танком — ответ «Эроике» Мунка. Хуциев отрицает: «Не видел». Да вовсе и не обязательно для такой переклички «видеть» и «отвечать». Достаточно чувствовать, чем становится память о войне для сознания, теряющего нить преемства. Кровоточащей раной становится, горьким похмельем. Рвущий душу эпизод с танком в хуциевской «Бесконечности» означает войну не как веху пути, а как срыв в небытие: в бездну, в абсурд.

И все-таки Хуциев пытается найти если не опору повисшему в невесомости духу, то хоть точку, где опора исчезла. Он проходит мимо Октябрьского мифа, мимо «комиссаров в пыльных шлемах», мимо красных знамен так, словно этого не было, ничего не было. То, что человек по имени Марлен проходит мимо эпохи, давшей ему имя, — факт знаменательный.

Он вглядывается — в начало века, в наивные восторги новогоднего праздника: кончается девятнадцатый, грядет двадцатый, ура, господа! Интересно, какие сюрпризы готовит нам фортуна? Это радужье бенгальских огней, взрывающих коричневые фоны, кажется еще одним сновидением; оно контрастирует с зеленовато-дымчатой гаммой «основной» хуциевской киногении, где нет ни мелькания, ни блеска, а есть медленное падение в бездну, скольжение в бесконечность.

И вот в этом скольжении Хуциев находит точку. Точку поворота. Или точку опоры, от которой все перевернулось. 1914 год.

Я не вижу аналогов этому эпизоду в нашем искусстве. В литературе — есть: Солженицын, «Август четырнадцатого». В кино — нет. В кино Хуциев практически первым поднимает из забвения то августовское прощанье, тот смертный марш России. Тяжелый шаг войск, идущих через город. Медленный стук отходящего эшелона. Безлюдье опустелого перрона.

И опять не видишь лиц, не воспринимаешь отдельных судеб — только ритм общего строя, общую судьбу. Темно-зеленые гимнастерки офицеров, светло-зеленые, словно уже выгоревшие — солдат. Дробь барабанов, звуки горна, крики команд, бормотанье молитв, трехцветное знамя, царский портрет. Осторожно ступающие по помосту лошади; вкатываемые на платформу орудия; полковник, опустившийся на колено, чтобы поцеловать край знамени... И опять: строй, строй, строй.

На какие-то мгновенья, словно усомнившись в нашей способности понять смысл этого прохода и прощанья, Хуциев гасит краски, и несколько долгих секунд армия идет в черно-белой невесомости, но возвращение цвета (предрассветный сумрак) лишь укрепляет ощущение, что это строй смертников, что именно с этой точки в августе 1914 года уходит в гибель старая Россия, уходит в небытие великая держава, идет к концу великая история. Нет лиц -— волны: темно-зеленая... светло-зеленая... Бесконечен этот марш, и успеваешь многое почувствовать, о многом подумать за бесконечные мгновенья. О том, сколько темных и светлых гимнастерок окрасится кровью в первой же битве среди Мазурских болот. О том, кто из светлых на исходе войны встанет под красное знамя, кто из темных встанет к стенке. О том, как расколется единое, называемое Россией.

Реквием.

Бежит по опустевшему перрону гимназисточка: успеть! Успеть!.. Успела. К ней спрыгивает офицер, обнимает, она его крестит... Он бежит, догоняя состав... но в ваше сознание и эта «удача прощания» ложится последним штрихом свершающейся гибели. Гибели этого человека. Гибели всех — всего. И опять лица не видим: «прикрыто фуражкой». Можно заметить, что побежавший офицер похож на Володю. Можно удивиться, что среди провожающих женщин в длинных платьях начала века стоит Владимир Иванович в своем пиджачке «от шестидесятых». Но это не личные судьбы, это сдвиг поколений, отлетающих в бесконечность. Это — как если бы офицер 1914-го, подстреленный под Гумбиненом, или офицер 1920-го, глядящий в чекистское дуло, или чекист, целящийся в офицера,— мысленно воззвали бы к внукам: пусть рассудят нас! — и вот перед вами внук, все потерявший: страну, почву, веру, вот его глаза, ожидающие удара, вот он пытается собрать концы, связать, залечить — и не может: потеряны концы, обманута вера, ушла почва; пустота под ногами и вокруг. Пустота, называемая бесконечностью. Хуциев оплакивает не мертвых. Он оплакивает живых. Этот долгий, замирающий реквием — плач по живущим.

Его ритмы не укладываются в современные представления о кинодинамике. Сама величина картины, простирающаяся за три часа, наводит на мысль о длиннотах. Я эти длинноты чувствовал, но лишь на первом просмотре — на втором я их не заметил: то ли Хуциев сократил ленту, то ли я по-настоящему вжился в ее ритм. Трезвым рассудком понимаю, что для такого вживания нужно особое состояние души, более того — нужна некоторая предрасположенность к такому состоянию. Может быть, эта предрасположенность и есть тот самый идеализм шестидесятников, над которым теперь потешаются наши молодые преемники. Я понимаю, что в их жизни новый фильм Хуциева вряд ли станет событием.

Время не то. Когда-то самый стиль хуциевский воспринимался как откровение и вызов, провоцировал на законную ярость критиков, цензоров и чиновников; те стояли наготове с ножницами; всякий выстриг отзывался болью у людей, ждавших откровения.

Теперь этого, наверное, не будет. Ни выстригов, ни боли. Слишком расходится стиль Хуциева с нынешним горизонтом зрительских отжиданий: с клиповой динамикой, с наркотическим сильнодействием «запретных» тем, с общим ощущением силовой, скрученной реальности, бесовски жуткой и бесовски веселой. Мечтательная заторможенность и глубоко спрятанная горечь Хуциева, весь его «несовременный» стиль — вряд ли все это впишется в современную ки носитуацию. Если ее еще кто-то углядит на наших экранах и в кинозалах.

В таком случае мне остается сузить «фронт ответственности». Для меня этот фильм — огромное событие. Для моего душевного состояния это откровение. В моей судьбе это веха. А чтобы у читателя не было сомнений в том, что именно я имею в виду, объясню это состояние.

Во-первых, я неисправимый и неразоружившийся шестидесятник. Чем более смешными и наивными выглядят шестидесятники в глазах нынешних прозревших «поколений Гласности», тем больше я себя ощущаю именно таковым и другим быть не могу.

Во-вторых, я несомненный и нераскаянный советский человек. «Совок», как принято теперь говорить. Чем презрительнее звучит это прозвище, тем тверже я знаю, что не отрекусь от него ни при каких обстоятельствах.

И, в-третьих, я русский человек. Нетрудно догадаться, почему приходится об этом говорить специально. Моя жизнь — это русская культура, русское государство, а если кому-нибудь угодно называть это «империей», так, значит, и «империя». И чем больше злорадствуют и ехидничают сегодня по адресу русских, которые развалили свою «империю» и мечутся по своему накренившемуся государству, да еще и голосят при этом от радости, тем прочнее и непоправимее я ощущаю себя именно русским человеком: наследником всех этапов русской государственности. Включая и самые жуткие.

Тяжко? Тяжко. Так ведь в легкие времена сочувствующих искать и не приходится — сами набегают. «Полюбите нас черненькими...» — так, кажется, русский человек говорил у Гоголя с европейцем?.. Не то чтобы так уж хотелось мне оставаться в черно-белой гамме, но с европейцами диалог у нас долгий, и поскольку он теперь не кончается, то надо бы, как говаривал один исторический деятель, очередной раз «определиться».

«Определюсь» по двум позициям, высказанным недавно двумя яркими публицистами: Павлом Фельгенгауэром (в «Независимой газете») и Мариэттой Чудаковой (на радио «Свобода»).

Их позиции такие:

<...>Русские проиграли глобальное состязание с Западом, потерпели окончательное поражение в холодной войне и теперь, спасая, тащат в глубь России тяжелое, потерявшее смысл оружие. Это даже хорошо, что от нас ушла Прибалтика. Потому что не Прибалтика ушла, а Европа к нам пришла: Европа стала ближе на целых полтысячи километров! Оба суждения описывают несомненную, неопровержимую реальность. Вопрос в том, где душа. Моя душа с теми, кто тащит в глубь России тяжелое, ненужное оружие. Я не хочу сидеть и, ликуя, ждать, когда придет Европа и даст мне сносную жизнь. Потому что у меня будет моя жизнь, и смысл она возымеет в результате моих усилий и возможностей, а не потому, что мне их дадут. Что может спасти душу в такой момент? Только чувство судьбы. Это значит: вспомнить все, что с тобой было. Собрать, держать. Да еще, пожалуй, взглянуть в небо. Хуциевский фильм начинается с взгляда в небо. Первый кадр: небо. «И нет в этом небе огня». Серое, ровное, долгое, безмолвное. Больше не будет неба в трехчасовом пространстве картины. Но будет «что-то», что должно ему откликнуться. В финале ленты — откликается. Финал потрясает символической глубиной, возникающей «из ничего». Идут два человека по лесу. Владимир Иванович и Володя. То ли два друга, то ли две проекции одной души. Переступили ручеек, не заметили, потом вдоль ручейка пошли, один по тому берегу, другой по этому. Ручеек все шире. Один к другому хотел перепрыгнуть — не решился. Пошли дальше. Перекликаются в ожидании узкого места, а, его все нет. Может, вернемся назад? Куда? К Петру Первому? К Ивану Грозному? К Ивану Калите? Редко у Хуциева попадаются реплики, концентрирующие смысл: как художник он мыслит не афоризмами, то есть не в слове, но в ритме, в тональности, в музыке и пластике. А тут слово и впрямь цепляет, особенно при втором просмотре, когда уже знаешь партитуру. А если не знаешь — все равно чувствуешь. Хуциев вроде бы и не выходит за пределы чистого киноязыка, но ты-то знаешь, о чем мыслит художник, чем уязвлен. Хотя показывает он только то, о чем завел кинорассказ. Широченная река. Два человека на разных берегах, идут, переглядываясь. Еще видят друг друга, еще могут докричаться, помахать рукой. Но все шире расходятся берега и наконец исчезают. Перед глазами только гладь. Серая, ровная, бескрайняя. Что это? Летейские воды? Хлябь бытия, еще не рассеченная твердью? Океан жизни, по которому надо плыть навстречу своей судьбе? Исчерпание этапа — еще не финал. Плач по живым — не похороны. Это лишь неизбежная горькая плата за пройденный путь, за будущий путь.

Это не конец, это Бесконечность.

Аннинский Л. Плач по живущим // Искусство кино. 1992, № 4