Революция в советском многосерийном телевизионном кино появляется практически одновременно с самим феноменом такого кино. К 50-летию Октябрьской революции Гостелерадио СССР (Комитет по телевидению и радиовещанию) заказывает Сергею Колосову, автору одного из первых сверхуспешных многосерийных телефильмов — «Вызываем огонь на себя» (1965), сериал, посвященный борьбе ГПУ с белоэмигрантским подпольем. Он называется «Операция „Трест“».

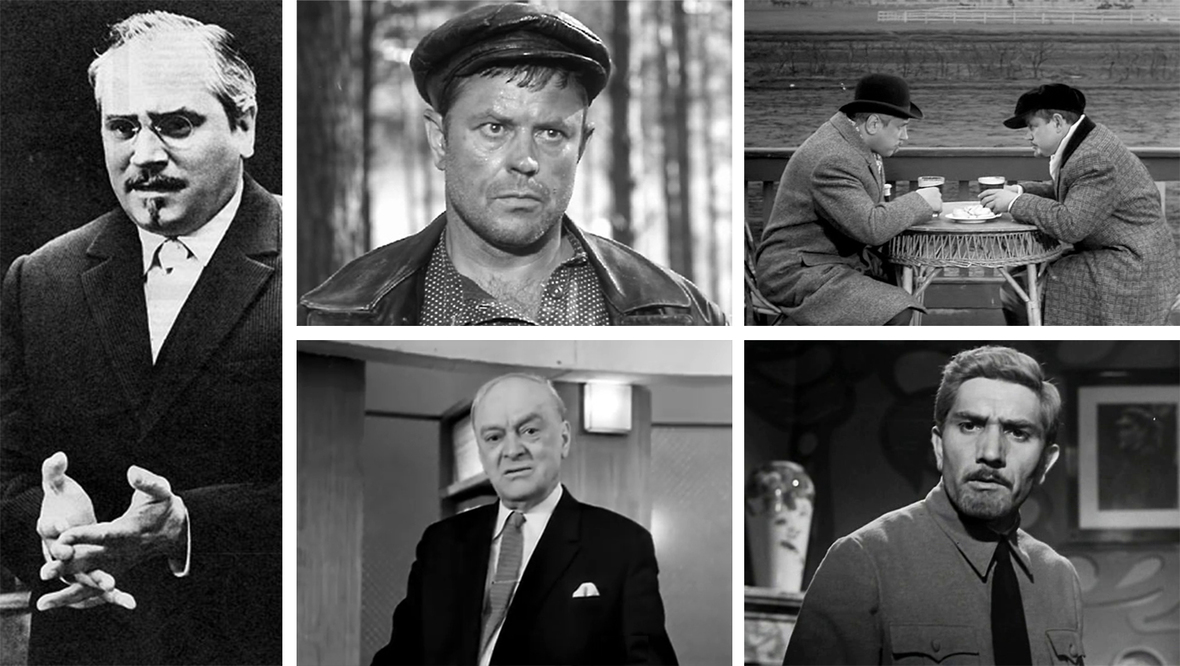

Это кино в документальной манере поставлено по документальной же книге Льва Никулина «Мёртвая зыбь». Почти у всех героев есть свои исторические прототипы. В целом фильм отражает официальную точку зрения на события 1920-х, создателям приходится обойти разве что одну пикантную деталь — большинство героев знаменитой операции были репрессированы в 1930-х. На экране — блестящая операция по созданию «подсадного подполья» в Москве и Петрограде, увлекательный документальный детектив с мастерски воссозданными фактурами эпохи и отличными актерскими работами: в главных ролях — суперпопулярные на тот момент советские актеры, среди которых Игорь Горбачев, сыгравший перевербованного ОГПУ немолодого интеллигента-монархиста Якушева.

Жанровые особенности «Операции „Трест“» определяют канон советского телефильма на «историко-революционную тему»: отныне это почти всегда шпионский детектив или приключенческий фильм, в центре которого герой без страха и упрека — умный, красивый и благородный.

Чтобы подвиги этого сверхчеловека не выглядели легковесно, противостоять ему должны умные и талантливые враги. Никаких больше садистов и выпивох — с карикатурным изображением врагов революции покончено.

Через два года после «Операции Трест» на телеэкраны СССР почти одновременно выходят два многосерийных фильма.

«Сердце Бонивура» Марка Орлова (в октябре 1969-го) и «Адъютант его превосходительства» Евгения Ташкова (в апреле 1970-го). «Сердце Бонивура», где героя дальневосточного революционного подполья играет молодой красавец Лев Прыгунов, представляет собой типичный авантюрно-приключенческий фильм со стрельбой и погонями. «Адъютант его превосходительства» — шпионский детектив, сюжет на тему «свой среди чужих», «наш в тылу врага». Фильм мгновенно делает мегазвездой Юрия Соломина. Улицы во время показов вымирают, а фраза «Пал Андреич, вы шпион?» уходит в фольклор.

Достаточно пересмотреть эти фильмы сегодня, и станет понятно, что их зрительский успех обусловлен отнюдь не отсутствием конкуренции, а крепкой постановкой, увлекательным сюжетом с любовной перипетией на втором плане и мощными актерскими работами.

С 1970-х годов события, так или иначе связанные с революцией, — обязательный элемент большого эпического повествования. Скажем, «Тени исчезают в полдень» (1972) и «Вечный зов» (1976) Ускова и Краснопольского начинаются задолго до 1917-го и заканчиваются чуть ли не в современности. Так или иначе в центре истории коренной перелом Великой Октябрьской. Причем рассматривается этот перелом в неспешном темпе семейной саги, отсутствие сюжетной остроты компенсируется обстоятельностью и глубокой зрительской вовлеченностью в запутанную, многослойную историю многолетних отношений.

В противовес пространной романной структуре появляются сериалы, которые сегодня с некоторой натяжкой можно было бы назвать «вертикальными». Они предлагают зрителям не эпическое полотно, а подборки новелл — одна-две серии представляют полностью оформленный сюжет, а цельность общего повествования здесь гарантируют сквозные центральные герои.

Типичные представители такого формата — «Рождённая революцией» (1974) режиссера Григория Кохана и выпущенная в 1980-м «Государственная граница» (и там, и там революционные годы — часть истории большой страны и больших государственных ведомств — МВД и КГБ). Оба выдержаны в приключенческом жанре: главный герой «Рожденной революцией» в исполнении Евгения Жарикова — один из создателей советской милиции, на наших глазах он проживает долгую жизнь, поднимаясь всё выше и выше по карьерной лестнице. В «Государственной границе» зрители начинают следить за судьбой офицера-пограничника (Игорь Старыгин), который вскоре, впрочем, исчезает, без особого ущерба для повествования, уступив место другим, не менее эффектным, пограничникам. Вместе с героями «Государственной границы» периодически меняются и режиссеры-постановщики, в титрах они перечисляются просто через запятую: Борис Степанов, Вячеслав Никифоров, Геннадий Иванов.

Многофигурные телероманы были превосходным актерским полигоном: и «Хождение по мукам» (1977) Василия Ордынского, и значительно менее известный сериал «Двадцатое декабря» (1981) Григория Никулина-старшего, сделанный по сценарию Юлиана Семенова к очередному юбилею спецслужб. В историю советского телевидения фильм войдет благодаря Михаилу Козакову, воплотившему на экране Феликса Дзержинского. За эту работу актеру позволят снять собственный режиссерский дебют — прославленные «Покровские ворота».

Во второй половине 1980-х жанровые границы расширяются. К детективным, приключенческим и детским (таким как «Кортик» и «Бронзовая птица») многосерийным историко-революционным фильмам прибавляются комические. Перестройка позволяет подвергнуть сложившиеся стереотипы и штампы ироническому переосмыслению — как это происходит в «Джеке Восьмеркине — американце» Евгения Татарского. Коммунарская история из 1920-х обретает форму легковесного мюзикла.

На этом структурные эксперименты в рамках историко-революционного телесериала завершаются — в следующие 30 лет выработанные еще в советское время модели останутся фактически без изменений. Варьируются только качество, степень внутренней свободы создателей от оков исторической науки и определяющего мировоззрение вкуса, а также идеологические ориентиры.

Создателей теперь занимает не революция и ее герои, а то, как Россия до нее «докатилась». Возникают драмы, посвященные началу революционного брожения.

«Вертикальный» приключенческий сериал о борьбе полковника Путиловского с террористическим подпольем «Империя под ударом» (режиссеры Андрей Малюков, Зиновий Ройзман, Сергей Снежкин, Сергей Газаров, Вячеслав Никифоров) и масштабная историческая драма о конце Первой мировой «Гибель империи» Владимира Хотиненко.

Справа: Константин Хабенский в роли Льва Троцкого

В 1990-х и позднее революция возникает на экране прежде всего в экранизациях — «Конь белый» Гелия Рябова, «Белая гвардия» Сергея Снежкина, «Исаев» Серея Урсуляка, «Тихий Дон» Сергея Бондарчука, «Тихий Дон» Сергея Урсуляка, «Хождение по мукам» Константина Худякова, и везде революционные события трактуются однозначно — как «приход грядущего хама». Подобная, без каких-либо полутонов, трактовка отбрасывает телевизионное кино в прошлое, когда враг существовал на экране в формах полукарикатурных. Возникают биографические фильмы, имеющие весьма приблизительное отношение к реальным персонам и событиям. Историческая фактура постепенно вымывается, ее замещает ретро с участием современных кинозвезд, имеющих весьма условное сходство с теми, кого они играют. В современной России на годы революции принято смотреть сквозь оптику согласия и примирения. Чем еще объяснить тот факт, что Константин Хабенский может воплотиться как в адмирала Колчака («Адмиралъ» Андрея Кравчука, 2008), так и в Льва Троцкого («Троцкий» Александра Котта и Константина Статского, 2017)?