Насколько стремительными и внезапными были образовательные реформы после смерти Сталина, можно понять, если заглянуть в два справочника для поступающих в МГУ: за 1954 и 1955 годы. Программа экзамена по истории для абитуриентов 1954 года требовала, в частности, знать о том, как преклонение дворянства перед «иностранщиной» тормозило развитие национальной культуры в XVIII столетии. В справочнике следующего года, вроде бы почти во всем идентичном с предыдущим, такого пункта в программе по истории уже не содержится.

Эпоха поменялась сильно и, как это обычно бывает, совершенно неожиданно. Еще вчера жители страны от Риги до Ташкента плакали при известии о смерти Сталина, а сегодня из доклада Генерального секретаря Никиты Сергеевича Хрущева съезду партии узнали о культе личности.

Освободившись от гнетущего страха за жизнь, старшие сразу поняли, что советская педагогика в предыдущие годы была педагогикой «бездетной», то есть такой, которая интересы взрослых во взрослом мире считала важнее интересов ребенка в его собственном мире. Крупнейший советский психолог Алексей Леонтьев в 1956 году публикует в главном профессиональном журнале «Педагогика» статью с говорящим названием «Всесторонне и глубоко изучать ребенка».

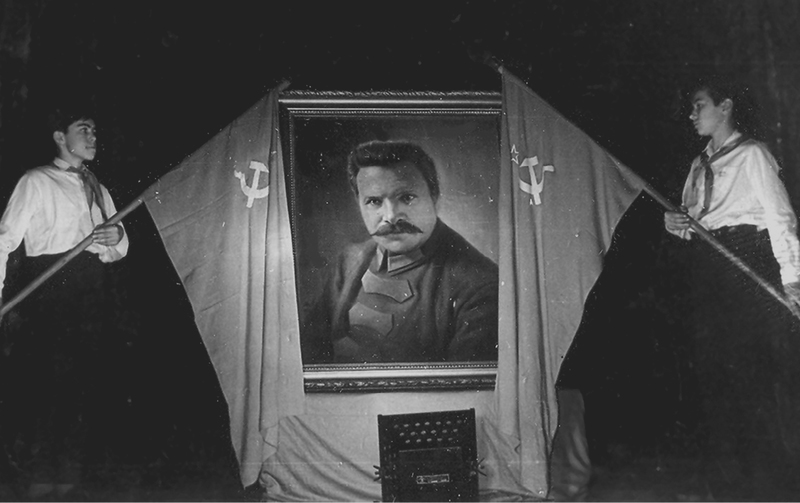

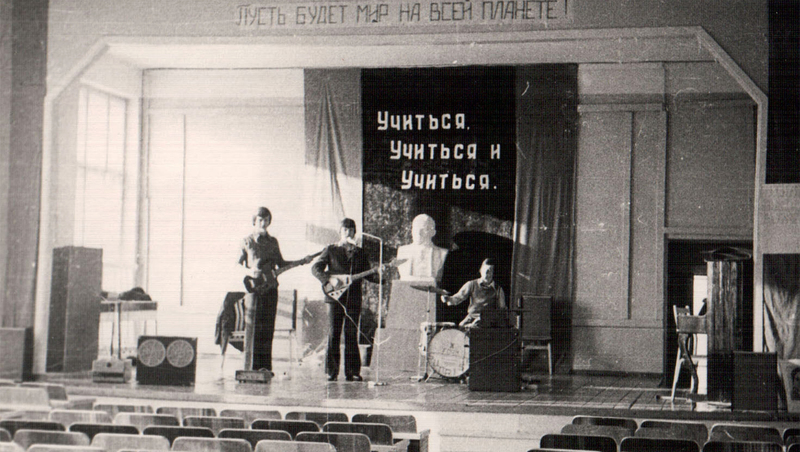

Вдруг оказывается, что даже пионерская организация создана не для торжественных линеек, звонких побудок и пламенных речей. Ей позволяют «коллективные действия» по улучшению мира. Даже само слово «организация», звучащее формально и бюрократически, заменяют на что-то из далекого прошлого — на «коммуну». Так в 1959 году при доме пионеров Фрунзенского района Ленинграда создается Коммуна юных фрунзенцев. Участники коммуны, взрослые и дети, решили, что задача пионеров — своими коллективными делами постоянно изменять к лучшему мир вокруг себя, не обращая внимания на житейский комфорт. Коммунары отказывались считать, что советская идеология и советская повседневность существуют по разным правилам.

Постепенно количество анклавов-заповедников, в которых строят жизнь коммунистически, увеличивается. Но утопизм образовательной системы в целом расходится с возможностями. Советская школа не может дать одинаковый жизненный шанс детям разного происхождения. К концу 1950-х годов в аппарат ЦК КПСС поступает вал аналитических записок и обращений с мест, предупреждающих о новом социальном расслоении. Среди учеников спецшкол и студентов наиболее престижных вузов преобладают дети партийной и аппаратной номенклатуры (так называемых служащих), а также научной и художественной интеллигенции.

Дискуссии вокруг школьной реформы 1958 года вводят в оборот терминологию первых послереволюционных лет. Школу вновь пытаются превратить в место трудового воспитания, где юные граждане СССР приобретают базовых рабочие навыки. Однако ясного представления о конкретных требованиях к профподготовке выпускников нет. Еще больше затуманивает ситуацию обязательное наличие рабочего стажа для поступления в вуз. Идеологическая оттепель не влияет на механизмы социального расслоения, которые складываются еще в позднесталинскую эпоху. Учиться можно всем, а получить образование удается немногим.

В 1960–1970-е годы в СССР много строили. Именно тогда Ленинград, Москва, Киев, Таллин и другие советские города обросли спальными районами. Жизнь в отдельной квартире становится фактом советской действительности. Расписанное местами в очереди на жилье, покупку кухонного гарнитура или машины, будущее казалось гражданам СССР гарантированным и неизменным. Школа к 1970-м тоже постепенно становится очередью на получение аттестата зрелости длиной в десять лет. Путь советского ребенка обрастает ритуалами и церемониями. Уже в 1966 году начинает распространяться опыт социалистических крестин — «праздник рождения нового человека». Торжественную регистрацию новорожденных полагается проводить в отделе ЗАГС в присутствии пионеров. Школа — один из этапов идеологического взросления.

Ученик младших классов становился октябренком и носил красную звездочку с изображением кудрявой головы маленького Ленина в центре. Третьеклассником торжественно вступал в пионеры и повязывал красный галстук. А в старших классах превращался в комсомольца.

Заповедники пионерской искренности предыдущей эпохи, конечно, никуда не исчезли, но в большинстве школ пионерия-комсомолия — это рутина. Просидеть не вставая два часа — пионерслет; потратить день на уборку листьев в дырявые мешки — субботник.

Впрочем, параллельно набирало силу олимпиадное движение. В 1967 году была проведена первая официальная Всесоюзная олимпиада школьников по математике. В стране растет число физматшкол, классов с углубленным изучением отдельных предметов.

Попытки реформировать школьную систему делаются Академией педагогических наук РСФСР (а затем АПН СССР). Здесь запускается целый ряд инициатив. От экспериментального обучения детей с шести лет до программ для слепоглухонемых. Однако попытки усугублять разрыв между школой массовой и школой экспериментальной осуждаются. В 1971 году на страницах журнала «Вопросы философии» выдающийся физик Петр Капица выступает с открытой критикой концепции физико-математических школ, с тревогой характеризуя присущую им тенденцию к обособленности от образовательной системы страны.

Педагоги и журналисты начинают искать примеры новаторства за рамками таких экспериментов, весьма сдержанные обсуждения в печати не могут скрыть проблему растущего отчуждения детей от школы. Риторика «трудового воспитания» или «формирования коммунистической сознательности» мало кого способна вдохновить. Государство пытается отделаться полумерами.

В 1984 году стартует последняя советская реформа образования. На отрывных календарях появляется новый праздник — День знаний, 1 сентября. И официально провозглашается переход к одиннадцатилетнему обучению в школах. Одновременно с этим начинают уменьшать численность школьных классов до 25 детей. Только эпоха, в которой для реформы было достаточно постановления партии и правительства, вдруг закончилась.

Перестройка превращает школу в пространство, где многое, если не все, зависит от воли и энергии отдельных людей. От желания что-то сделать. Перемены рождают ощущение поиска. Так вырос, например, педагогический клуб «Эврика» при «Учительской газете». Молодые учителя-журналисты стали ездить по стране и просто рассказывать о том, что бывает. А было уже многое. Например, еще в 1985 году директор московской школы № 743 Александр Тубельский объявил у себя в школе демократию. Ученикам стало можно спорить с учителями! Школьники вместе со взрослыми начали принимать решения.

Учителя-новаторы, о которых писали в 1970-е, в октябре 1986 года публикуют в «Учительской газете» манифест, который называется «Педагогика сотрудничества». В нем говорится о том, что к ребенку нужно относиться как к равному. Длинное слово «демократизация» начинает звучать на учительских собраниях и в телевизоре. Учитель-демократ (а лучше директор-демократ) становится лидером, автором и двигателем новой, стихийной реформы. В Томске, Ижевске, Красноярске, Москве, Кемерово и других городах страны возникают школы, развивающие уникальную образовательную концепцию — в единственном экземпляре. Так появляются «школа самоопределения», «школа диалога культур», «школа развития».

Но эта демократизация полностью зависела от той стабильной плановой системы, в которой существовала тогдашняя школа. Объявлять демократию в отдельно взятой школе или не принимать участие в праздничных демонстрациях можно было только пока государство продолжало исправно выделять на нее деньги. Бунтовать и критиковать было удобнее при прямой поддержке местного комитета партии или комсомола. В 1990 году, когда из советской конституции была исключена статья о руководящей роли КПСС, эта последняя утопия, иллюзия противостояния всесильной системе, растворилась как дым.

А советская школа с ее проблемами осталась.