Его называли дедушкой русской кинематографии. А любимый ученик Льва Владимировича Кулешова Всеволод Пудовкин говорил: «Мы делаем фильмы, а Кулешов делает кинематографию».

Как-то на улице, на переходе между студией Горького, где находилась Учебная студия ВГИКа, и недавно построенным новым зданием института, мы увидели сутулого старика с длинными волосами, в охотничьей куртке. И догадались, что это и был Кулешов. Догадались, потому что рядом с ним была она.

Она была почти на голову выше его, с огненно-рыжими, чтобы не сказать ярко-красными, крашеными волосами, на длинных худых ногах в короткой юбке, а на груди у нее болтался на шнурке компас. Мы знали, что наш педагог по актерскому мастерству, актриса Александра Сергеевна Хохлова, и есть жена Льва Владимировича Кулешова.

Было известно, что она является внучкой Павла Третьякова и дочкой Сергея Боткина и что на рисунке Валентина Серова из Третьяковской галереи «Девочки Боткины» изображена она, Александра Сергеевна.

Она курила, вставляя сигарету в длинный мундштук, и это еще более удлиняло ее и без того невероятно длинные, как у марионетки, руки.

«Крупным планом» мы увидели Кулешова, когда хоронили Александра Петровича Довженко, на панихиде в готическом зале Дома литераторов. Кулешов рыдал, склонясь над гробом, и его седые космы касались лица умершего собрата. С высоты, на галерее под потолком, пел Козловский...

Довженко, набравшего курс в предыдущем году, «живьем» я видел лишь однажды, когда он, направляясь в аудиторию, где принимал вступительные экзамены наш будущий мастер Григорий Львович Рошаль, тростью открывал створки дверей, чтобы не наклоняться, берясь за ручку. В. Б. Шкловский бы сказал: «Он был гордый человек».

Поступая во ВГИК, мы знали имена трех главных классиков: Сергея Эйзенштейна, который умер, сочиняя письмо Кулешову, Всеволода Пудовкина, являвшегося прямым учеником Кулешова, и Александра Довженко, с которым Кулешов прощался ноябрьским днем 1956 года.

Ко второму полугодию было решено разделить мастерскую Рошаля, набравшего более 30 человек, включая представителей Китая, Вьетнама и Монголии, на две независимые мастерские. Вторую должен был возглавить Кулешов. Именно в ней я и оказался.

Когда мы спрашивали Хохлову, как она проводила отбор среди знакомых уже ей студентов, она отвечала:

— По компасу...

Нам еще не успели показать «По закону» и «Мистера Веста в стране большевиков», мы не видели на экране Хохлову, которой восхищался Эйзенштейн, мы готовили первые в нашей жизни режиссерские этюды. Но по реакции мастера, обходившего в разговорах острые темы — как в вопросах эстетики, касающиеся выразительной формы, так и в социальных вопросах, становилось понятно, что этот некогда смелый человек, новатор, создатель оригинального метода, соратник Маяковского и Сергея Третьякова, автогонщик и заядлый охотник, превратился в послушного школьника, боящегося оступиться, сказать слово, в котором бы не прочитывалась верность «всепобеждающему учению Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина»...

Бывший кулешовский ученик Андрей Сергеев в своей книге «Альбом для марок» (отмеченной, между прочим, Букеровской премией) рассказал о том, как в день смерти Сталина Лев Владимирович явился с крепом на рукаве и попросил всех студентов подписаться под словами клятвы — обещания жить как Сталин.

За прошлое увлечение так называемым формализмом Кулешова здорово били, его исключали отовсюду, отстраняли от всего, некоторые прежние соратники и ученики предавали его, но ему надо было работать, сохранять право на работу любой ценой.

С каждым новым набором студентов он ставил великую пьесу Брехта «Жизнь Галилея», для того чтобы устами героя сказать — прежде всего самому себе, — что «все-таки она вертится».

Чтобы доказать свою «лихость», Л. В. вдруг начинал без повода и надобности материться, рассказывал про то, как он вы***л жену одного писателя-доносчика ради удовлетворения собственного чувства справедливости; устраивать для нас показательные скандалы, обвиняя нас в том, что мы, неблагодарные, не умеем ценить «Соловья», и предлагая вернуться в мастерскую напротив, поменяв «Соловья» на «Лягушку». Справедливости ради надо сказать, что из мастерской Рошаля вышла целая плеяда превосходных режиссеров: Павел Арсенов, Михаил Богин, Эмиль Лотяну, Инна Туманян, Али Хамраев, рано ушедший Файк Гасанов...

А когда бывал в хорошем настроении, мог посадить нас в свою серую «Волгу», заняв место шофера, и провезти вокруг квартала, лихо подъехав к институту с противоположной стороны.

Я не могу сказать, что много преуспел в искусстве режиссуры под руководством Льва Владимировича.

Если я ощущал его влияние, оно было скорее косвенным, в рассказанных им историях и анекдотах.

Одна из историй была про то, как умерла великая балерина Анна Павлова и как это событие было отмечено в театре Grand Opera, где она танцевала в ранге этуаль.

Ее коронным номером был знаменитый «Умирающий лебедь» на музыку Сен-Санса из «Карнавала животных». И вот на пустой сцене, в полной темноте, на фоне черного бархата, вместе с первыми звуками музыки узкий луч прожектора стал вычерчивать линию движений балерины, как если бы она была на сцене...

Я представил себе, какое это должно было произвести впечатление на зрителей. Думаю, они должны были подняться со своих мест и досматривать этот номер стоя.

Думаю также, что Лев Владимирович неспроста рассказал нам эту историю, ибо она содержала в себе пример того неуловимого и неизъяснимого понятия, которое называется образом в искусстве...

То обстоятельство, что среди учеников Кулешова значился великий Пудовкин, мы усвоили с первой же встречи с Мастером, да и сам Лев Владимирович не позволял об этом забыть, рассказывая истории, связанные с выдающимся учеником.

Он с удовольствием рассказывал про то, как Пудовкин, награжденный орденом Ленина, прицеплял его на майку и в таком виде разъезжал на велосипеде по дачному поселку.

А вот анекдот «от Пудовкина», который рассказывал Кулешов.

В одной семье живут два брата-близнеца, пессимист и оптимист. И вот однажды родители решили поменять им характеры и имидж и сделать это в их общий день рождения.

Пессимисту подарили лошадку, о которой мечтают все дети. Да не простую, а с гривой и хвостом из настоящих волос, с нарядным убранством, золоченой уздечкой, кожаным седлом... А перед кроваткой Оптимиста положили кучку конского навоза.

И вот — дети просыпаются. Пессимист, увидев подарок, сразу стал ворчать: «Я не такую лошадку хотел, не вороную, а в яблоках... И сбруя у нее должна быть не такая, и седло не такое...Не нужна мне такая лошадка...»

А Оптимист посмотрел на кучку навоза и воскликнул радостно: «Боря! Боря! Смотри! Мне живую лошадку подарили! Она уже накакала и убежала...». Еще один анекдот, услышанный от Мастера. Женщина приходит к врачу-сексологу с жалобой на то, что не получает от секса никакого удовольствия.

Врач интересуется:

— А как у вас обычно это происходит?

— Обычно — лежа, при этом я лежу на правом боку.

— Попробуйте изменить позу. Например, занимайтесь этим, лежа на левом боку...

— Но тогда я не буду видеть телевизор!..

(Мы, очевидно, должны были сделать вывод о функциональной значимости мизансцены...)

Мне многое нравилось в моих мастерах.

Нравилась их привязанность друг к другу и то, что они называют друг друга по имени-отчеству.

Нравилось не только то, что они оба курили, но и то, как они это делали: следить за рукой с сигаретой всегда интересно и поучительно, особенно если сигарета вставлена в длинный мундштук, который находится в длинных, тонких пальцах Александры Сергеевны.

...Нравился дребезжащий голос Льва Владимировича и огненно-красные пакли волос, венчающие долговязую и при этом слегка сгорбленную фигуру Александры Сергеевны...

Нравилась фотография моторной лодки, на борту которой было написано: «Шура»... А также фото (чуть ли не Родченко): молодой Кулешов за рулем мотоцикла в кожаной тужурке и шлеме...

Нравилось то, как каждый август Л. В. и А. С. собирались в Коктебель с собакой Агашей и шофером Лешей за рулем светлой «Волги»...

Нравилась трость Кулешова, которую он однажды запустил в нас, своих учеников, имевших необдуманную дерзость публично, перед дирекцией, высказать свои претензии к мастеру по части системы преподавания, вернее, из-за отсутствия таковой...

Мои отношения с мастерами претерпели драматический оборот, когда меня, успешного в творческом отношении студента, по фиктивному поводу исключили из института — с согласия Кулешова и, думаю, не без его прямого содействия.

Близкий к нашей семье человек — Эраст Павлович Гарин, узнав об этом из письма своей жены Хеси Александровны Локшиной, написал ей: «Андрей, должно быть, нахамил ему, а мстительный старый пердун не мог ему этого простить».

Однако когда лимит, отпущенный на некое подобие показательной порки, был исчерпан и меня восстановили во ВГИКе, никто из педагогов не был со мной так нежен и ласков, как мастера.

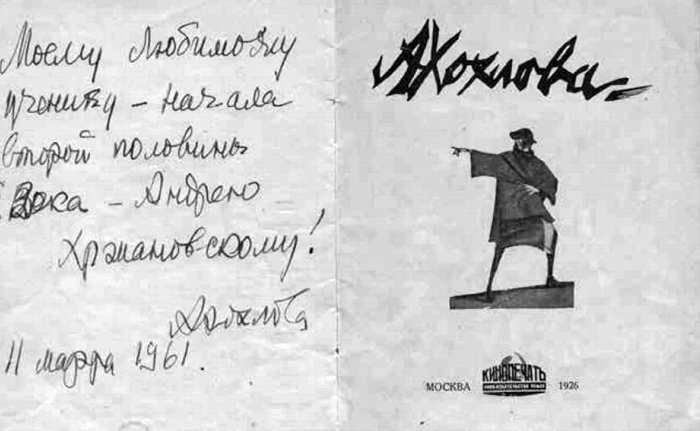

И Александра Сергеевна на обложке буклета о ней сделала надпись: «Моему любимому ученику».

Впрочем, Кулешов, следивший через плечо за тем, что пишет Хохлова, ревниво вмешался:

— Шура, а Пудовкин?

И Александра Сергеевна тут же сделала добавление после «ученику»: «...второй половины XX века».

Думаю, что жизнь Александры Сергеевны также была полна немалых испытаний.

Мы догадывались, но только после ее ухода в биографических справках и фотографиях получили подтверждение, что Хохлова всю жизнь вынуждена была умалчивать о своем происхождении и о тесных связях с выдающимися представителями русской культуры, оказавшимися не в чести у советской власти.

Много ли я вынес из пятилетнего общения с Кулешовым и Хохловой? И мало, и много.

Кулешов сразу заметил мой интерес к выразительной форме (в те времена еще не был изжит термин «формализм» и, соответственно, ярлык, обозначающий его, «формализма», проявления).

Желая перевести меня на рельсы реализма, Л. В. заявил:

— Тебе я советую взять для разработки любой эпизод из романов Л. Н. Толстого, например из «Воскресенья».

На следующем занятии я сказал, что выбрал сцену в суде, где судебные чиновники проявляют себя как образцово гротескные персонажи.

— Так я тебе именно поэтому и посоветовал обратиться к Толстому, — явно слукавил Лев Владимирович...

...На втором курсе надо было ставить отрывки на основе литературных произведений. Я предложил «Трех толстяков» Юрия Олеши. Так как вещь была слишком громоздкой для одного постановщика, я выбрал себе в компанию однокурсников — Витю Георгиева и Володю Дьяченко. Действия разбили на три эпизода. Мой отрывок у меня не клеился. И тогда вмешался Кулешов.

На него явно нашло вдохновение, о существовании которого в себе он, возможно, уже позабыл. За одно занятие он помог развести все мизансцены, причем сделал это с блеском, чем сам явно был доволен. Этот «урок» стоил многих лет пребывания в мастерской.

Время от времени мастера собирали у себя весь курс, и на этих сборищах самой веселой, обаятельной и бесшабашной была Хохлова, которая, ни на секунду не задумываясь, запросто могла пролезть под столом, чтобы оказаться в компании на противоположной стороне — ближе к стене, где в рамке висели балетные туфли Галины Улановой с дарственной надписью: «Дорогому Льву от его Сероглазки».

Иногда меня приглашали и помимо общих сборов, и я благодарен мастерам за те разговоры об искусстве, за воспоминания, которые велись иногда в присутствии «действующих лип,» — учеников Льва Владимировича: художника Петра Галаджева и обожаемого мною за талант, обаяние, ум, блеск в речениях и изящество в манерах Леонида Оболенского...

Хемингуэй во ВГИКе

В короткий оттепельный период возникла, или, вернее, вернулась, мода на зарубежных писателей.

Независимо от их членства в компартиях.

Мы зачитывались Ремарком, Уильямом Сарояном, Сэлинджером, Стейнбеком. Но чемпионом, негласным призером читательских симпатий был, конечно, Хемингуэй.

Оформляя для киносъемки объект «Квартира молодого человека», художники непременно помещали на стенке портрет Хема в шерстяном свитере толстой вязки. Наличие этого атрибута в молодежных кругах становилось общим местом.

Не миновало это поветрие и ВГИК.

Впервые я прочитал Хемингуэя накануне поступлении в институт. В это же время я сломал ногу. Лето было дождливым, я тосковал по своей еще незнакомой мне возлюбленной, которая должна была походить на девушку Кэт из романа «Прощай, оружие».

Я полюбил шум дождя за окном, как любил его лейтенант Генри, и, отправляясь на костылях сдавать экзамены, полагал, что временная хромота служит знаком какого-никакого отличия.

Выяснилось, что среди вгиковских студентов не я один «запал» на Хемингуэя: на третьем курсе студенты роммовской мастерской Андрей Тарковский и Саша Гордон сняли курсовую работу по его рассказу «Убийца». А мои однокурсники, поощряемые мастерами, перебирая в качестве тем для актерских этюдов рассказы Хемингуэя, остановили свой выбор на «Кошке под дождем», и я до сих пор слышу фразу, произносимую героем этого рассказа: «Никогда не видел белых слонов...»

Гена Шпаликов, учившийся на параллельном нашему курсе сценарного факультета, сразу обратил на себя внимание какой-то необыкновенной свежестью письма — то есть тем, что, казалось бы, нельзя заимствовать, но можно сказать, что уже в своих ранних опытах, сделанных в качестве учебного задания, он обнаружил нечто такое, что заставляло говорить о сходстве с Хемингуэем.

«Вот писатель, книги которого я бы всегда хотел иметь с собой», — признался Шпаликов после чтения Хемингуэя — случилось это в Кронштадте, где он проходил практику...

Учась уже курсе на третьем, я наткнулся на страницах журнала «Москва» на роман Хемингуэя «Там за рекой, в тени деревьев», печатавшийся с продолжением из номера в номер.

Я поделился впечатлением от прочитанного с мастером и, увидев его живой интерес к моему рассказу, дал ему номер журнала, а когда вышло продолжение, купил журнал специально для него.

Собственно, я и не сомневался, что Кулешову должны быть близки переживания старого полковника, встретившегося со своей молодостью. И когда я, уже находясь на армейской службе, узнал о возрождении интереса к Кулешову так называемой кинематографической общественности и о триумфальном чествовании его на Венецианском кинофестивале, я вспомнил о герое хемингуэевского романа, действие которого происходит в Венеции.

О том, что Хемингуэй должен быть близок Кулешову не только как писатель, но и своей страстью к охоте, спорту, путешествиям, — можно было догадаться, зная о сходных увлечениях Льва Владимировича.

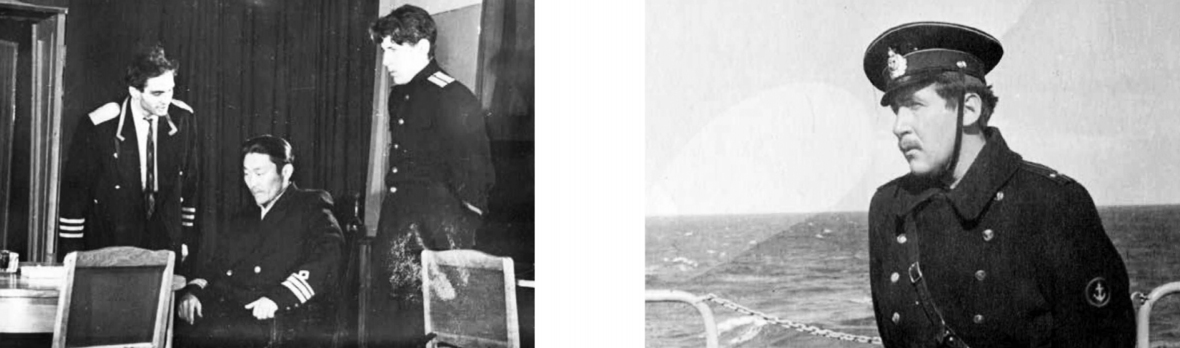

Когда Кулешов умер, я находился далеко от Москвы, на флотской службе, и по иронии судьбы носил точно такой же мундир с лейтенантскими погонами, какой носил в роли мичмана Кнориса в отрывке из «Гибели эскадры» Корнейчука, который мы ставили в мастерской Кулешова.

При первой же встрече по моем возвращении Александра Сергеевна рассказала мне о последних днях и кончине Кулешова. О том, как он радовался, когда ему принесли погладить только что родившихся, еще слепых щенят, говорил, что никогда не был так счастлив, как в тот миг, когда касался их нежной шелковой шкурки...

А после:

— Я думала, что он спит, и несколько раз, проходя мимо, как бы нечаянно касалась его лица... Пока не поняла, что он умер...

Александра Сергеевна, почти полностью потеряв зрение, еще долго жила после ухода мужа, опекаемая заботливой племянницей Екатериной Сергеевной Хохловой.

Она всегда радовались нашим встречам и, если кто-то еще при них присутствовал, с грустью замечала: «Но ты ведь пришел не ко мне...»

Как теперь я грущу о том, что мне не хватало времени и душевного тепла, чтобы дарить его вам, приходить к вам, к вам, к вам, дорогая Александра Сергеевна.

Глава из книги Андрея Хржановского «Дорогие мои, хорошие...». Издательство «ОГИ». Планируемая дата выхода: весна 2020 года